I fenomeni migratori, oltre gli stereotipi e le rappresentazioni ansiogene

Per parlare di “immigrati”, bisogna anzitutto definire chi siano gli esseri umani a cui attribuiamo questa etichetta. Cercherò in questo contributo anzitutto di introdurre e discutere questo concetto, meno evidente e scontato di quanto potrebbe sembrare. Vedremo come la figura dell’immigrato mette insieme nazionalità straniera e povertà almeno presunta. Tenterò poi di dare un quadro informativo sull’immigrazione in Italia, allo scopo di collocare la questione dell’asilo in una prospettiva adeguata. Discuterò del rapporto tra migrazioni e povertà e dell’idea della promozione dello sviluppo come alternativa all’emigrazione. Tratterò infine delle politiche migratorie del Governo Meloni. Filo conduttore del testo sarà una domanda cruciale: siamo davvero sotto una pressione migratoria sempre più massiccia e secondo alcuni insostenibile? Siamo, insomma, sottoposti a un’invasione?

1. La doppia alterità dei migranti / 2. Quattro diversi flussi e vari tipi di immigrati / 3. L’allarme rifugiati e la portata effettiva del fenomeno / 4. I migranti non arrivano dai Paesi più poveri / 5. Lo sviluppo come alternativa all’emigrazione? / 6. La buona accoglienza dei profughi ucraini / 7. Il rilancio degli ingressi per lavoro / 8. La chiusura annunciata verso i profughi del Sud del mondo

1. La doppia alterità dei migranti

L’immigrazione è antica come l’umanità, ma in epoca moderna è stata definita e regolata in rapporto al concetto di “nazione” e all’istituzione degli Stati nazionali. La costruzione delle identità nazionali si è basata sull’idea di comunità omogenee, solidali al loro interno e racchiuse entro confini ben definiti. Gli immigrati internazionali hanno sempre rappresentato un inciampo rispetto a questo disegno di formazione di società coese sotto l’insegna della bandiera nazionale: sono stranieri, portatori generalmente di lingue, abitudini, e spesso religioni diverse da quelle localmente prevalenti, che vengono a insediarsi sul territorio della nazione[1].

A partire da questa premessa, possiamo introdurre il concetto di “immigrato” così come viene definito dall’ONU: «una persona che si è spostata in un Paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel Paese da più di un anno». La definizione include tre elementi: l’attraversamento di un confine nazionale e lo spostamento in un altro Paese; il fatto che questo Paese sia diverso da quello in cui il soggetto è nato o ha vissuto abitualmente nel periodo precedente il trasferimento; una permanenza prolungata nel nuovo Paese, fissata convenzionalmente in almeno un anno. S’intende così chiarire che l’immigrato non è un turista, un partecipante a un congresso di pochi giorni, un operatore commerciale che partecipa a una fiera o viaggia per incontrare dei clienti.

Se però ci spostiamo dal terreno delle definizioni a quello del linguaggio quotidiano, delle interazioni sociali, e per diversi aspetti anche delle norme giuridiche, ci accorgiamo facilmente che la situazione cambia sensibilmente. Di fatto, noi definiamo come “immigrati” solo una parte degli stranieri che risiedono stabilmente e lavorano nel nostro Paese. Ne sono esentati non solo i cittadini francesi o tedeschi, ma pure giapponesi e coreani, anche quando ricadono nella definizione convenzionale di immigrato prima riportata. Raramente si contesta a un cittadino statunitense o giapponese il diritto di entrare, uscire e circolare nel nostro Paese. Gli si consente di portare con sé la propria famiglia. Il riconoscimento dei suoi titoli di studio, benché non proprio agevole, gode di un trattamento preferenziale rispetto a quello a cui sono sottoposti i titoli in possesso dei cittadini di Paesi più deboli.

Lo stesso vale per il termine “extracomunitari”, un concetto giuridico (“non appartenenti all’Unione europea”) diventato invece sinonimo di “immigrati”, con conseguenze paradossali: nel linguaggio corrente non si applica a canadesi o coreani, ma molti continuano a usarlo per i rumeni. Di fatto, il termine ha recuperato la sua valenza etimologica: noi chiamiamo extracomunitari coloro che non fanno parte della nostra comunità ideale, di cittadini fortunati del Nord del mondo.

Immigrati (ed extracomunitari) sono dunque ai nostri occhi soltanto gli stranieri provenienti da Paesi che classifichiamo come poveri, mai quelli originari di Paesi sviluppati. Il concetto contiene quindi un’implicita valenza peggiorativa: in quanto poveri, questi stranieri sono minacciosi, perché potrebbero volerci portare via qualcosa, oppure sono bisognosi di assistenza, e quindi suscettibili di rappresentare un carico per la nazione; e comunque sono considerati meno evoluti e civilizzati di noi.

È singolare, poi, la condizione dei cittadini di Paesi di per sé classificabili come luoghi di emigrazione, ossia poveri e arretrati, ma individualmente riscattati dall’eccellenza nello sport, nella musica, nell’arte, o quantomeno negli affari. Neanche ad essi si applica l’etichetta di “immigrati”: il loro successo li ha affrancati da quella condizione di povertà che si associa intrinsecamente alla nozione di immigrato. Come ha detto qualcuno, “la ricchezza sbianca”. Il calciatore africano o l’uomo d’affari medio-orientale non allarma particolarmente le società riceventi, e anche le sue eventuali diversità, religiose o alimentari, sono ampiamente tollerate. La stessa rappresentazione della diversità, e della sua eventuale minaccia per l’identità culturale della società ricevente, è quanto meno aggravata dall’abbinamento con la povertà. Come nota Bridget Anderson[2], l’immigrazione ai nostri occhi è la «mobilità problematica»: gli immigrati sono i residenti stranieri che non ci piacciono.

Possiamo quindi affermare che l’impiego del concetto di immigrato allude alla percezione di una doppia alterità: una nazionalità straniera e una condizione di povertà. Generalmente, quando un individuo o un gruppo riesce a liberarsi di uno di questi due stigmi, cessa di essere considerato un immigrato.

2. Quattro diversi flussi e vari tipi di immigrati

Possiamo poi distinguere su scala internazionale, al seguito di Wihtol de Wenden[3], quattro distinti flussi migratori. Il primo va dal Nord al Nord del mondo, e interessa circa 50 milioni di persone: in maggioranza giovani qualificati che hanno nei luoghi di arrivo gli stessi diritti di cui godono nei Paesi di origine. Alcuni fanno i frontalieri, abitando in un Paese e lavorando in un altro. Altri circolano, vivendo la mobilità come stile di vita. In generale, anche quando s’insediano in modo permanente, questi residenti in Paesi stranieri non sono definiti immigrati, si preferisce parlare per esempio di mobilità internazionale, nell’UE di “cittadini europei mobili”. L’abolizione delle frontiere interne nell’area Schengen ha realizzato uno spazio di libera circolazione dei lavoratori che non ha eguali nel mondo, anche se oggi tendiamo a dimenticarlo.

Un flusso corrispondente va dal Sud al Sud del mondo, e coinvolge circa 70 milioni di persone. Sono spostamenti solitamente più facili di quelli diretti verso i Paesi del Nord globale, ma danno accesso a pochi diritti, soprattutto in termini di diritto del lavoro e protezione sociale. Un caso di polo di attrazione di una cospicua immigrazione è quello dei Paesi della regione del Golfo Persico, ma si tratta anche di un caso particolarmente deplorevole in materia di riconoscimento dei diritti degli immigrati. Nel Sud del mondo in generale, comunque i migranti godono, nei Paesi riceventi, di diritti altrettanto scarsi di quelli di cui fruivano nei Paesi di origine.

Altrettanti sono i migranti che si muovono sull’asse Sud-Nord del mondo, gli unici che prendiamo normalmente in considerazione quando parliamo di immigrati. Qui un fenomeno degno di nota è la crescita del numero di donne, che sono ormai globalmente quasi la metà degli immigrati internazionali, e togliendo l’Africa sarebbero la maggioranza[4]. Un altro aspetto importante è la persistenza di varie forme di immigrazione irregolare, in relazione all’inasprimento delle restrizioni frapposte all’attraversamento delle frontiere.

Un ultimo fenomeno minoritario (20 milioni di persone), ma in crescita, concerne gli spostamenti dal Nord verso il Sud del mondo. Anche in questo caso, raramente si usa il termine “immigrazione”, si preferisce per esempio parlare di “espatriati” (expat). Può trattarsi di anziani che cercano luoghi più soleggiati e meno costosi per godersi la pensione (in questo caso si parla di “Sun migrants”)[5], di giovani incuriositi dall’altrove o alla ricerca di opportunità, di manager, professionisti o cooperanti. Tutti costoro incontrano raramente problemi all’ingresso in virtù dei loro passaporti forti, conservano i diritti sociali e politici di cui godevano nei Paesi di origine, possono muoversi agevolmente attraverso le frontiere senza temere di essere etichettati e perseguiti come migranti irregolari, ma possono essere esclusi da alcuni diritti, come quello di proprietà, nei Paesi in cui risiedono.

Si può a questo punto introdurre un’altra precisazione: il termine generale “immigrati” è sempre meno adeguato per cogliere le varie articolazioni delle popolazioni che si spostano attraverso i confini e si insediano in maniera relativamente stabile in altri Paesi. Oltre ai tradizionali immigrati per lavoro, o “migranti economici”, come da qualche anno si tende a definirli con valenza peggiorativa, troviamo gli immigrati stagionali, che entrano per brevi periodi, chiamati per soddisfare le esigenze di settori come l’agricoltura o l’industria alberghiera. Abbiamo poi gli immigrati qualificati e gli imprenditori, molto in vista nei documenti ufficiali sulle politiche migratorie: il settore sanitario è indubbiamente quello che su scala globale ne usufruisce maggiormente, se allarghiamo il concetto agli infermieri e ad altre figure tecniche della sanità. In parte simili a loro sono gli studenti, essi pure coinvolti in una crescente mobilità internazionale, ma spesso anche sospettati, per esempio nel Regno Unito, di essere cercatori di lavoro sotto mentite spoglie. Al polo opposto dei percorsi biografici, emerge il già richiamato fenomeno di emigrazione di pensionati. Alle migrazioni per lavoro seguono i ricongiungimenti familiari e gli ingressi per matrimonio: da anni questo è in realtà il principale canale d’ingresso in molti Paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e la Francia. Alcuni Paesi hanno introdotto delle restrizioni, ma le convenzioni sui diritti dell’infanzia e della famiglia nei Paesi democratici sono una barriera contro le limitazioni dei ricongiungimenti familiari[6]. Il crescente riconoscimento pubblico delle unioni di fatto e delle unioni omosessuali complica ancora di più gli sforzi di delimitazione del concetto di “famiglia” e dei legittimi pretendenti al ricongiungimento.

3. L’allarme rifugiati e la portata effettiva del fenomeno

In Europa e in Italia predomina l’idea dell’invasione di una folla incalcolabile di richiedenti asilo, ma i numeri raccontano un’altra storia.

La guerra in Siria e Iraq ha costretto alla fuga oltre frontiera circa 5 milioni di profughi, altri milioni all’interno dei due Paesi. L’invasione dell’Ucraina ne ha obbligati a fuggire, si presume, circa 8 milioni, di cui 4 nell’Ue, seppure in parte mobili e pendolari. A parte questi ultimi, solo una modesta minoranza secondo i dati dell’UNHCR[7], mediamente i più attrezzati e selezionati, arrivano in Europa, ma questo basta a scatenare paure e rifiuti. In realtà il 75% delle persone in cerca di asilo (108 milioni nel 2022) trova accoglienza in Paesi intermedi o in via di sviluppo, un terzo circa nei Paesi più poveri in assoluto. Per la maggioranza sono in realtà sfollati interni (62,5 milioni), accolti in altre regioni dello stesso Paese – chi attraversa una frontiera, nel 70% dei casi, si ferma nel Paese confinante. Nel 2021, prima dell’invasione dell’Ucraina, secondo i dati Eurostat l’Ue accoglieva meno del 10% dei rifugiati del mondo. I Paesi più coinvolti nell’accoglienza dei rifugiati sono invece, nell’ordine: Turchia (3,5 milioni), Iran (3,4 milioni, in crescita per gli ingressi dal confinante Afghanistan), Colombia (2,5 milioni, per l’arrivo di profughi dal Venezuela), Germania (2,1 milioni), Pakistan (1,7 milioni, anch’essi in arrivo dall’Afghanistan)[8]. La Germania è l’unico Paese dell’Ue a figurare tra i primi dieci al mondo per numero di rifugiati accolti.

In rapporto agli abitanti, il Libano accoglie un rifugiato su sette abitanti; la Giordania uno su 16; il Montenegro uno su 19. All’interno dell’Ue, la Svezia ne accoglie uno su 40; Malta uno su 56. L’Italia è sotto la media, con un rifugiato su 175 abitanti (circa 6, ucraini compresi, ogni 1.000 abitanti).

Considerazioni analoghe valgono per l’immigrazione in generale: il discorso pubblico ripete ogni giorno che siamo di fronte a un fenomeno gigantesco, in tumultuoso aumento, che proverrebbe principalmente dall’Africa e dal Medio Oriente e sarebbe composto soprattutto da giovani maschi musulmani. I dati disponibili ci dicono invece che l’immigrazione in Italia, dopo anni di crescita, è sostanzialmente stazionaria, intorno ai 5,3 milioni di persone, che diventano 5,8-5,9 milioni tenendo conto delle stime sulle presenze irregolari. Sono persone arrivate in genere per lavoro in un primo tempo, poi per ricongiungimento familiare, con oltre un milione di minori e 2,4 milioni di occupati regolari[9]. I richiedenti asilo e rifugiati erano 340.000 a fine 2022, oggi saranno probabilmente 400.000 o poco più: gli sbarchi (oltre un milione nell’arco di vent’anni) si traducono solo in parte in insediamenti nel nostro Paese.

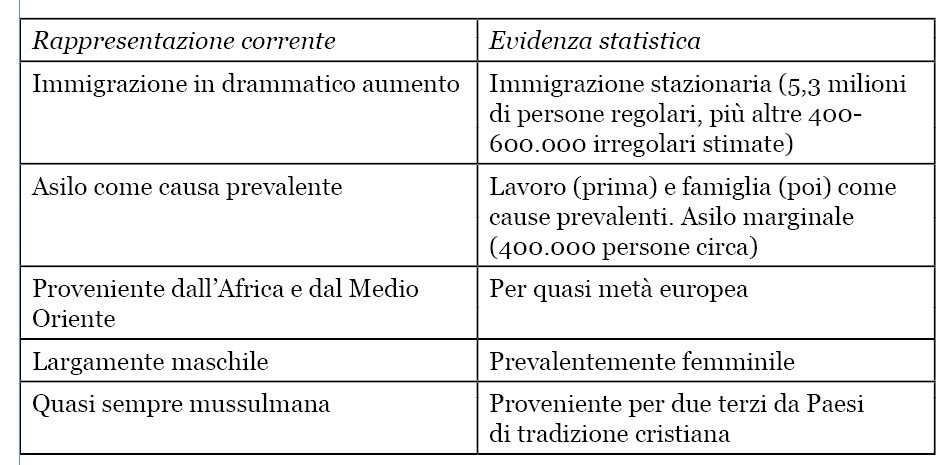

Come se non bastasse, le statistiche dicono che l’immigrazione è prevalentemente europea, femminile e proveniente da Paesi di tradizione cristiana (tab. 1).

Tabella 1. Rappresentazione e realtà dell’immigrazione

Negli ultimi quindici anni la crisi economica ha condizionato le strategie dei migranti, e in modo particolare i nuovi arrivi. Mentre per circa trent’anni il mercato ha assorbito manodopera immigrata, obbligando governi di ogni colore a varare ben sette sanatorie in venticinque anni, fino al 2012, in seguito il sistema economico ha comunicato a lungo il messaggio di una sospensione della domanda di nuovi lavoratori. Persino i ricongiungimenti familiari hanno risentito dell’avversa congiuntura economica e le stesse nascite da genitori immigrati sono calate.

La crisi pandemica ha richiesto però nel 2020 una nuova sanatoria, anche se limitata ai lavoratori e lavoratrici agricoli e domestico-assistenziali. La ripresa successiva ha riavviato la domanda di un consistente numero di nuovi ingressi di lavoratori, anche per il concomitante inaridimento dei bacini di manodopera nei Paesi comunitari dell’Europa orientale, che per circa vent’anni avevano rivestito un ruolo preminente nel rispondere ai fabbisogni di manodopera dell’Europa occidentale.

Un problema su cui riflettere è dunque la divaricazione tra realtà e rappresentazione, l’attenzione selettiva verso una sola componente dei processi migratori, quella dei rifugiati, la confusione tra asilo e immigrazione in generale. Arrivi molto visibili, certo drammatici ma anche drammatizzati, hanno occupato il centro della scena, offuscando le altre componenti, molto più rilevanti, di un universo complesso e sfaccettato come quello delle migrazioni. Per dare qualche termine di paragone, a fronte di 400.000 rifugiati, gli immigrati titolari di partita IVA sono più di 600.000, le persone che lavorano presso le famiglie italiane sono stimate in circa 1,6 milioni, gli studenti stranieri nelle scuole sono circa 870.000.

Per di più, gli sbarchi (circa 150.000 nel 2023) si traducono solo in parte in richieste di asilo in Italia: come in passato, l’Italia (e la Grecia) svolgono un ruolo di ponte per il transito verso altri Paesi, che le stesse autorità pubbliche non hanno interesse a fermare.

Semmai, dal 2015 (accordo europeo per l’istituzione dei cd. hotspot alle frontiere) il transito è diventato più difficile, e i Paesi dell’Europa centro-settentrionale fanno pressione perché i rifugiati vengano identificati e accolti nei Paesi di primo approdo, anche prelevando forzatamente le impronte digitali. Gli accordi di redistribuzione faticosamente raggiunti nell’autunno 2015, e non con tutti i Paesi membri dell’Unione europea, di fatto non sono stati onorati, e sono stati recentemente rilanciati dal nuovo Patto per l’immigrazione e l’asilo, definito (ma non ancora approvato) nel dicembre 2023.

In Italia la gestione dell’asilo continua a oscillare tra l’idea di un’“emergenza” da fronteggiare con interventi straordinari e quella di un fenomeno che va affrontato mediante l’allestimento di un “sistema” organico di accoglienza[10].

Pur con queste precisazioni, l’enfasi sulla necessità di contenere i flussi non deriva da un’analisi obiettiva dei dati, ma dall’impatto che ha sull’opinione pubblica la visione televisiva dei salvataggi, dei naufragi e degli sbarchi sulle coste delle regioni meridionali. Alcuni attori politici si sono impadroniti dell’argomento, facendone materia di polemica e propaganda.

Giorgia Meloni ha recentemente rilanciato la leggenda dell’Italia “campo profughi d’Europa”: un’affermazione contraddetta dai dati Eurostat, secondo cui nel 2022 la Germania ha ricevuto 218.000 richieste d’asilo, la Francia 137.000, la Spagna 116.000, l’Italia 77.000. I richiedenti asilo non arrivano soltanto dal mare. Sbagliato ed enfatico anche parlare di un’emergenza senza precedenti. Nel 2015 e 2016, nell’Ue le richieste di asilo hanno superato il milione: 1.321.000 nel 2015 e 1.259.000 nel 2016, a causa soprattutto della guerra in Siria e della fuga di chi poteva da quel martoriato Paese, ed è stata la Germania ad accoglierne gran parte. In Italia, nel 2014-2017 gli sbarchi hanno superato sempre le 100.000 unità all’anno, prima dei controversi accordi con la Libia.

D’altro canto, l’approdo dal mare di persone in cerca di asilo ha tutte le caratteristiche per scatenare le ansie e i fantasmi delle società riceventi: si tratta di stranieri che arrivano senza chiedere permesso e senza essere stati invitati, non hanno regolari documenti e per di più, una volta sbarcati, chiedono assistenza e non possono essere respinti. Il vulnus nei confronti dell’idea di sovranità nazionale, di controllo dei confini e di sicurezza nei confronti di intrusioni dall’esterno non potrebbe essere più clamoroso.

4. I migranti non arrivano dai Paesi più poveri

Anche l’idea largamente diffusa di un nesso diretto tra povertà e migrazioni è ugualmente grossolana. Certo, le disuguaglianze tra regioni del mondo, anche confinanti, spiegano una parte delle motivazioni a partire. Anzi, si può dire che i confini sono il maggior fattore di disuguaglianza su scala globale. Pesano più dell’istruzione, del genere, dell’età, del retaggio familiare[11]. Un bracciante agricolo nell’Europa meridionale guadagna più di un medico in Africa. Questo fatto rappresenta un incentivo alla mobilità attraverso i confini.

Nel complesso, però, i migranti internazionali sono una piccola frazione dell’umanità: rappresentano all’incirca il 3,5% della popolazione mondiale: in cifre, intorno ai 295 milioni su circa 8 miliardi di esseri umani[12]. Ciò significa che le popolazioni povere del mondo hanno in realtà un accesso assai limitato alle migrazioni internazionali, e soprattutto alle migrazioni verso il Nord globale. Il temuto sviluppo demografico dell’Africa non si traduce in spostamenti massicci di popolazione verso l’Europa o altre regioni sviluppate. I movimenti di popolazione nel mondo avvengono soprattutto tra paesi limitrofi, o comunque all’interno dello stesso continente (oltre l’80% nel caso dell’Africa sub-sahariana), con la sola eccezione dell’America settentrionale, che attrae immigrati dall’America centro-meridionale e dagli altri continenti.

In questo scenario, la povertà in senso assoluto ha un rapporto negativo con le migrazioni internazionali, tanto più sulle lunghe distanze. Le migrazioni sono processi selettivi, che richiedono risorse economiche, culturali e sociali: occorre denaro per partire, che le famiglie investono nella speranza di ricavarne dei ritorni sotto forma di rimesse; occorre una visione di un mondo diverso, in cui riuscire a inserirsi pur non conoscendolo; occorrono risorse caratteriali, ossia il coraggio di partire per cercare fortuna in Paesi lontani, di cui spesso non si conosce neanche la lingua, di affrontare vessazioni, discriminazioni, solitudini, imprevisti di ogni tipo; occorrono risorse sociali, rappresentate specialmente da parenti e conoscenti già insediati e in grado di favorire l’insediamento dei nuovi arrivati. Come ha detto qualcuno, i poverissimi dell’Africa di norma non riescono neanche ad arrivare al capoluogo del loro distretto. Di conseguenza, la popolazione in Africa potrà anche aumentare, ma senza una sufficiente dotazione di risorse e senza una domanda di lavoro almeno implicita da parte dell’Europa, molto pochi arriveranno fino alle nostre coste.

I migranti, dunque, come regola non provengono dai Paesi più poveri del mondo, ma principalmente da Paesi intermedi. A livello mondiale, la graduatoria colloca, nell’ordine: India, Messico, Russia, Cina. Certo, gli immigrati arrivano soprattutto per migliorare le loro condizioni economiche e sociali, inseguendo l’aspirazione a una vita migliore di quella che conducevano in patria. Ma questo miglioramento è appunto comparativo, e ha come base una certa dotazione di risorse. Lo mostra con una certa evidenza uno sguardo all’elenco dei Paesi da cui provengono. Per l’Italia, la graduatoria delle provenienze vede, nell’ordine: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine[13]. Nessuno di questi è annoverato tra i Paesi più poveri del mondo, quelli che occupano le ultime posizioni nella graduatoria basata sull’indice di sviluppo umano dell’ONU.

Per le stesse ragioni, i migranti non sono i più poveri dei loro Paesi: mediamente, sono meno poveri di chi rimane. E più vengono da lontano, più sono selezionati socialmente. Raramente troviamo immigrati provenienti da molto lontano nei dormitori per i senza dimora, nelle mense dei poveri, precariamente accampati sotto i portici, o anche in carcere. Chi arriva da più lontano, fra l’altro, necessita di un progetto più definito e di lunga durata, non può permettersi di fare sperimentazioni o andirivieni: deve essere determinato a rimanere e a lavorare per ripagare almeno le spese sostenute e gli eventuali prestiti ricevuti. Ha anche bisogno di teste di ponte più solide, ossia di parenti o connazionali affidabili che lo accolgano e lo aiutino a sistemarsi.

Anche l’idea che l’incidenza degli immigrati sulla popolazione sia particolarmente elevata nei Paesi più avanzati non trova conferma nei dati statistici. I valori più cospicui sono raggiunti dagli Emirati Arabi Uniti, seguiti dal Qatar, dal Kuwait, dal Bahrein, da Singapore. In Europa, a parte il caso anomalo del Lussemburgo (44,0%), la percentuale maggiore di stranieri rispetto ai residenti è fatta segnare dalla Svizzera, seguita dall’Austria e dalla Svezia. Questi dati ci dicono anche che non è mai stata provata un’altra leggenda popolare, quella di una presunta “soglia di tolleranza”, ossia di un’incidenza dell’immigrazione sulla popolazione residente superata la quale scoppierebbero inevitabilmente dei conflitti tra vecchi e nuovi residenti. Il massiccio afflusso di profughi ucraini nel 2022, nell’arco di pochi mesi, e la loro buona accoglienza, rappresentano d’altronde una conferma della fallacia della leggenda della soglia di tolleranza.

Si noti inoltre che, tra i Paesi ad alta incidenza di immigrati, ve ne sono di piccoli e di grandi, di molto popolati e con bassa densità di popolazione. Generalmente sono comunque Paesi ad alto reddito: difficile individuare delle costanti, ma si osserva una relazione positiva tra benessere e immigrazione straniera, anziché il contrario. La stessa relazione si osserva all’interno del nostro Paese: le aree con maggiore incidenza dell’immigrazione sono quelle con redditi più alti e disoccupazione più bassa.

Purtroppo, come spesso avviene, il dibattito pubblico prescinde da questi dati conoscitivi. Semmai, cerca i dati che confermano le visioni preconcette: tipicamente, nel caso italiano, l’aumento degli sbarchi.

Un caso per certi versi opposto è quello di una categoria di emigranti emersa nel dibattito recente, quella dei “rifugiati ambientali”. Il concetto sta conoscendo una certa fortuna, perché consente di collegare la crescente sensibilità ecologica, la preoccupazione per i cambiamenti climatici e la protezione di popolazioni vulnerabili del Sud del mondo. Ora, è senz’altro vero che ci sono nel mondo popolazioni costrette a spostarsi per cause ambientali, direttamente indotte come nel caso della costruzione di dighe o di installazioni petrolifere, o provocate da desertificazioni, alluvioni, avvelenamenti del suolo e delle acque. Ma che questi spostamenti forzati si traducano in migrazioni internazionali, soprattutto sulle lunghe distanze, è molto più dubbio. I poveri sono forzatamente radicati, o possono permettersi al massimo piccoli spostamenti. Per quel che sappiamo, gli spostamenti riconducibili (anche) a cause ambientali sono essenzialmente interni ai Paesi di origine[14]. È più probabile che i contadini scacciati dalla loro terra ingrossino le megalopoli del Terzo Mondo, anziché arrivare in Europa. Va aggiunto che l’esodo dal mondo rurale è una tendenza strutturale, difficile da rovesciare, nei Paesi in cui la popolazione impegnata nell’agricoltura supera il 50% dell’occupazione complessiva.

5. Lo sviluppo come alternativa all’emigrazione?

Un’altra idea molto diffusa, ma poco approfondita, riguarda la promozione dello sviluppo come alternativa all’emigrazione. Ossia l’idea sintetizzabile nel noto slogan “aiutiamoli a casa loro”. È un’idea semplice, accattivante, apparentemente molto logica, ma in realtà fallace. Prima di tutto, presuppone che l’emigrazione sia provocata dalla povertà, ma abbiamo visto che questo è meno vero di quanto si pensi. Se gli immigrati non arrivano dai Paesi più poveri, dovremmo paradossalmente aiutare i Paesi in posizione intermedia sulla base degli indici di sviluppo, anziché quelli più bisognosi. In secondo luogo, gli studi sull’argomento mostrano che in una prima fase lo sviluppo fa aumentare la propensione a emigrare, perché cresce il numero delle persone che dispongono delle risorse per partire. Le aspirazioni a un maggior benessere aumentano prima e più rapidamente delle opportunità locali di realizzarle. Solo in un secondo tempo le migrazioni rallentano, finché a un certo punto il fenomeno s’inverte: il raggiunto benessere fa sì che i Paesi che in precedenza erano luoghi di origine di emigranti diventino luoghi di approdo di immigrati, provenienti da Paesi che a quel punto risultano meno sviluppati. Così è avvenuto in Italia, ma dobbiamo ricordare che abbiamo impiegato un secolo a invertire il segno dei movimenti migratori, dalla prevalenza di quelli in uscita alla primazia di quelli in entrata.

L’emigrazione non è facile da contrastare neppure con generose politiche di sostegno allo sviluppo e di cooperazione internazionale, anche perché un altro fenomeno incentiva le partenze e la permanenza all’estero delle persone: le rimesse degli emigranti. Quelle verso i Paesi a basso e medio reddito sono stimate a 642 miliardi di dollari nel 2022, tenendo conto soltanto dei canali ufficiali, con una crescita del 36% rispetto al 2019[15]. Sono gli emigranti ad aiutare a casa loro, molto più dei governi dei Paesi sviluppati.

A livello micro, le rimesse arrivano direttamente nelle tasche delle famiglie, saltando l’intermediazione di apparati pubblici e imprese private. Sono soldi che consentono di migliorare istruzione, alimentazione, abitazione delle famiglie degli emigranti, in modo particolare dei figli, malgrado abbiano anche effetti negativi. I critici osservano che le rimesse alimentano un sviluppo drogato e dipendente dall’esterno, senza promuovere un’infrastruttura produttiva locale, tranne qualche attività direttamente connessa con l’industria delle migrazioni: money transfer, vendita di cellulari e schede telefoniche, internet point, agenzie di viaggi, produzione e vendita di prodotti locali richiesti dagli emigranti – quello che è stato definito “nostalgic trade”. Poiché gli emigranti tipicamente investono in terreni e case, come simbolo del loro successo, le rimesse fanno lavorare l’industria edilizia. Fanno però salire i prezzi e svantaggiano chi non ha parenti all’estero, alimentando così nuove partenze. Difficile negare però che le rimesse allevino i disagi e migliorino le condizioni di vita delle famiglie che le ricevono.

Il sostegno allo sviluppo dovrebbe realizzare rapidamente delle alternative per competere con la dinamica propulsiva del nesso emigrazione-rimesse-nuova emigrazione, il che però nel breve periodo è praticamente impossibile. Dunque le politiche di sviluppo dei paesi svantaggiati sono giuste e auspicabili, la cooperazione internazionale è un’attività encomiabile, produttrice di legami, scambi culturali e posti di lavoro su entrambi i versanti del rapporto tra Paesi donatori e Paesi beneficiari, ma subordinare tutto questo al controllo delle migrazioni è una strategia di dubbia efficacia, certamente improduttiva nel breve periodo, oltre che eticamente discutibile. Di fatto, gli aiuti in cambio del contrasto delle partenze significano finanziare dei governi affinché usino le maniere forti per impedire l’emigrazione dei loro giovani cittadini alla ricerca di un futuro migliore, oppure fermino il transito di migranti e persone in cerca di asilo provenienti da altri Paesi.

Da ultimo, il presunto buon senso dell’“aiutiamoli a casa loro” dimentica un aspetto di capitale importanza: il bisogno che le società sviluppate hanno del lavoro degli immigrati. Basti pensare alle centinaia di migliaia di anziani assistiti a domicilio da altrettante assistenti familiari, dette comunemente “badanti”. Secondo una ricerca promossa dal Ministero del lavoro, 1,6 milioni di immigrati lavorano in vario modo al servizio delle famiglie italiane. Per offrire un termine di confronto, gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale sono circa 400.000.

Se i Paesi che attualmente esportano queste lavoratrici verso l’Italia dovessero conoscere uno sviluppo tale da inaridire le partenze, non cesserebbero i nostri fabbisogni. In mancanza di alternative di cui per ora non si vedono neppure i presupposti, andremmo semplicemente a cercare lavoratrici disponibili in altri Paesi, diversi da quelli che attualmente ce le forniscono.

In questo scenario si collocano le politiche migratorie del Governo attuale. Le esaminiamo nelle pagine che seguono.

6. La buona accoglienza dei profughi ucraini

In un momento in cui ritorna in auge la chiusura dei confini nei confronti degli sbarchi dal mare, il Governo Meloni propone tre diversi trattamenti dei nuovi arrivati.

Il primo approccio riguarda i profughi ucraini, a due anni dall’invasione russa. La scelta è stata compiuta dal Governo Draghi, nella scia delle decisioni assunte dall’Unione europea, ma il Governo Meloni le ha silenziosamente confermate. L’Italia, a fine marzo 2022, ha recepito la direttiva UE dell’inizio del mese, concedendo una protezione di un anno, rinnovata nel 2023, l’immediato accesso all’assistenza sanitaria e al sistema educativo, la possibilità di cercare un impiego regolare. Ma non solo. Ha affidato alla Protezione civile la regia dell’accoglienza, istituendo un nuovo canale di assistenza ai rifugiati, che si differenzia da quelli già esistenti (CARA, SAI e CAS). La Protezione civile ha immediatamente emanato un’ordinanza che, all’articolo 1, parla di «Accoglienza diffusa». Ha riconosciuto l’esigenza di integrare l’offerta pubblica di servizi di ospitalità rivolgendosi agli enti del terzo settore, ai centri di servizi per il volontariato, alle associazioni registrate, agli enti religiosi civilmente riconosciuti. A questi soggetti di natura privata ha chiesto di prevedere un pieno coinvolgimento dei Comuni mediante la sottoscrizione di accordi di partenariato. Ha così configurato, almeno sulla carta, una strategia di accoglienza condivisa, che chiama a collaborare enti locali, servizi pubblici, forze organizzate della società civile, datori di lavoro. Ne è derivata tuttavia una complessità gestionale a livello locale che ha ritardato di mesi l’attivazione dei dispositivi di accoglienza e scoraggiato parecchi cittadini che si erano resi disponibili ad accogliere[16].

Non di meno, l’ordinanza della Protezione civile ha previsto un’altra significativa innovazione: i rifugiati ucraini sono stati incoraggiati a cercare sistemazioni abitative autonome, nel mercato dell’affitto o presso famiglie locali, ricevendo direttamente un contributo di 300 euro al mese per ogni adulto e di 150 euro per i minori, per un periodo di tre mesi. Per la prima volta le istituzioni pubbliche italiane hanno riconosciuto autonomia e responsabilità ai rifugiati, trattandoli da adulti capaci di badare a se stessi. Nello stesso tempo, hanno previsto che si attivasse un’offerta privata di abitazioni disponibili, non solo da parte di famiglie solidali, ma anche di normali proprietari immobiliari, quelli che normalmente si mostrano assai diffidenti verso gli immigrati e soprattutto verso gli altri rifugiati arrivati nell’ultimo decennio. Il “caso ucraino” ha dunque modificato i parametri culturali con cui si era soliti considerare i nuovi arrivati e la nostra capacità di accoglierli.

Un problema è rimasto però insoluto, e si riallaccia alla questione dell’apertura selettiva. L’accoglienza è stata garantita ai cittadini ucraini, ma non altrettanto ai soggiornanti stranieri in Ucraina: per questi ultimi, vale soltanto in caso di possesso di un permesso di soggiorno permanente o di uno status di rifugiati, con l’aggiunta dell’impossibilità di tornare in condizioni sicure e stabili nel Paese di origine. Ossia non si salva quasi nessuno. Esclusi per esempio gli studenti, i lavoratori con contratti a tempo determinato, i richiedenti asilo di altri Paesi che si sono trovati coinvolti nella guerra. Per tutte queste persone fuggite dall’Ucraina sono rimaste in vigore le normali regole della protezione internazionale, ossia il lungo e incerto percorso della domanda d’asilo.

A un anno di distanza, l’Italia ha accolto circa 170.000 profughi ucraini (la Germania, è bene ricordarlo, circa un milione), senza porre limitazioni numeriche. È rimarchevole il fatto che l’accoglienza non abbia suscitato polemiche politiche né resistenze sociali, né speculazioni mediatiche. Sarebbe difficile sostenere che i profughi ucraini non pesino sul sistema di welfare, eppure – fortunatamente – nessuno ha eccepito. Non sono nemmeno definiti nel discorso pubblico come “rifugiati” o “immigrati”.

7. Il rilancio degli ingressi per lavoro

Il secondo caso scaturisce direttamente dalle recenti disposizioni governative, che hanno abbozzato una sorta di nuovo schema delle politiche migratorie dopo il disastro di Cutro. Sono morte in mare persone che fuggivano da guerre e repressioni, e l’Esecutivo Meloni ha annunciato un aumento delle opportunità d’ingresso per lavoro, che coinvolgerà Paesi diversi da quelli da cui partivano i naufraghi di Cutro, in buona parte afghani. Un successivo decreto ha previsto 450.000 nuovi ingressi in tre anni, che diventeranno in seguito molti di più grazie ai ricongiungimenti familiari. Il Governo ha in realtà risposto alle pressioni dei datori di lavoro, stretti tra carenza di manodopera e procedure bizantine per i nuovi ingressi, tanto che finora i decreti-flussi sono serviti sostanzialmente a regolarizzare lavoratori già entrati in Italia e privi di documenti idonei per l’assunzione.

Qui va notata una convergenza con ciò che sta accadendo in altri Paesi dell’Unione, sebbene con un approccio stentato e riluttante, giustificato con la motivazione di scoraggiare le partenze spontanee anziché ammettere che l’immigrazione inserita nel sistema economico è una risorsa.

Per circa vent’anni, l’immigrazione dai nuovi Paesi entrati nell’Ue, come Polonia, Romania, Bulgaria, ammessa nel giro di qualche anno alla piena libertà di movimento, ha soddisfatto le richieste dei mercati del lavoro dei Paesi della vecchia Ue bisognosi di manodopera, tra cui l’Italia. Altri canali, come i ricongiungimenti familiari (Francia) e l’accoglienza di rifugiati (Germania, Svezia), assumevano in modo indiretto anche il compito di rifornire di manodopera il sistema economico. Ora però, nel contesto post-pandemico, le vecchie ricette stanno mostrando la corda. I datori di lavoro un po’ ovunque lamentano di non trovare i lavoratori di cui hanno bisogno, e dall’Est a quanto pare non arrivano più candidati in numero sufficiente. Così Germania, Francia e Spagna stanno correndo ai ripari.

La Germania, con la sua robusta economia, è stata la prima a imboccare, sebbene con prudenza, la strada di una nuova politica degli ingressi. Una nuova legge, uscita nel 2022, punta ad attrarre lavoratori in possesso di competenze utili al sistema economico tedesco. Persone dotate di diplomi che attestino la loro qualificazione, conoscano sufficientemente la lingua tedesca, dispongano di un alloggio, siano in grado di mantenersi durante il periodo di ricerca di un’occupazione. La legge viene ritenuta ancora timida da molti esperti, irta di complicazioni burocratiche. D’altronde, la previsione governativa di ammettere 25.000 lavoratori all’anno rimane lontana dalle stime dei fabbisogni, che superano il milione di posti vacanti. È importante però il segnale, in una materia in cui messaggi e narrazioni hanno più che mai il potere di plasmare le visioni e quindi le decisioni politiche. La Germania, peraltro, in modo più discreto, si è già dotata di un meccanismo per integrare nel sistema occupazionale i richiedenti asilo diniegati mediante corsi di formazione e accordi con le imprese.

Alla fine del 2022, il Governo francese ha assunto un’iniziativa che va nella medesima direzione. A fronte di un sistema d’ingressi legali per lavoro restrittivo e inefficiente, i Ministri degli interni e del lavoro hanno anticipato una proposta, approvata nel 2023, sebbene accompagnata da varie restrizioni: l’introduzione di un permesso di soggiorno per i “mestieri sotto tensione”, destinato agli immigrati irregolari già presenti, che troverebbero impiego, o l’hanno già trovato informalmente, laddove manca manodopera. Si rafforzerebbe così la corsia già in vigore delle regolarizzazioni caso per caso. Forse un nuovo strumento normativo neppure servirebbe, ma anche questa proposta ha un significato culturale: mostrare che la Francia, pur irrigidendo le politiche verso i nuovi arrivati, è di nuovo pronta ad accettare l’immigrazione per lavoro.

La Spagna conferma a sua volta un’apertura a soluzioni pragmatiche e liberali in materia di politiche migratorie. Nell’agosto 2022 ha introdotto nuove norme per agevolare l’ingresso di lavoratori da Paesi terzi richiesti dal sistema produttivo. Le complesse procedure fin qui previste sono state parecchio alleggerite, soprattutto per il settore edile. Anche per chi è entrato nel Paese per motivi di studio o per un tirocinio formativo è ora più facile lavorare legalmente. La Spagna dispone inoltre di procedure piuttosto generose per regolarizzare chi non dispone di un permesso di soggiorno idoneo, e per evitare che gli immigrati che perdono il lavoro cadano nell’irregolarità.

Per quanto riguarda l’Italia, si può comunque cogliere un aspetto positivo nei nuovi orientamenti governativi: l’apertura ai nuovi ingressi indica un cambiamento culturale, o almeno il suo inizio. L’immigrazione non è più una minaccia, ma a certe condizioni diventa un ausilio per la ripresa. Si comincia ad ammettere che un fenomeno complesso e variegato come quello migratorio non può essere trattato in blocco, e tanto meno governato a colpi di slogan e di polemiche sui social network. Vanno distinte e gestite le sue componenti, anche se questo non può significare chiudere le porte a chi fugge dalle guerre e mai potrà ottenere preventivamente un’autorizzazione all’ingresso per lavoro.

In negativo va anche osservato che non sono previste misure d’integrazione per i nuovi arrivati: il decreto flussi assomiglia alle autorizzazioni per i lavoratori-ospiti in Germania, Svizzera, Belgio negli anni dello sviluppo post-bellico. Nulla è stato chiesto alle imprese che richiedono nuovi ingressi, pur sapendo che ai primi cenni di crisi si disferanno dei lavoratori immigrati, scaricandone gli oneri sulle istituzioni pubbliche e la società civile.

8. La chiusura annunciata verso i profughi del Sud del mondo

In coda alla lista delle politiche migratorie selettive compaiono le persone in cerca di asilo, ma non beneficiate dalla cittadinanza ucraina. Qui l’approccio governativo assume un segno decisamente avverso, rafforzato dal Consiglio dei ministri riunito a Cutro nel mese di marzo[17], dopo il decreto anti-Ong promulgato a gennaio[18]. È bene ricordare di passaggio che l’aumento degli sbarchi nel 2023 (oltre 150.000 a fine anno) smentisce l’idea che le navi delle Ong attraessero le partenze. Le navi umanitarie, nel 2022, avevano d’altronde soccorso soltanto il 12% delle persone sbarcate. Nel 2023, probabilmente, intorno al 10%. Ancora più importante notare il contrasto tra i 170.000 ucraini accolti pacificamente e gli allarmi per gli arrivi dal mare di un numero di persone più o meno simile, anche perché i più non vedono l’ora di passare le Alpi per insediarsi in altri Paesi.

In contrasto con la parziale apertura nei confronti dei lavoratori, sull’asilo il Governo cerca di rafforzare la linea della chiusura, ribadita nell’autunno 2023 dal controverso accordo con l’Albania. La retorica sul “diritto a non emigrare” significa in realtà imporre il dovere di non emigrare, soprattutto a chi proviene dai contesti più critici. La prima misura varata è il rafforzamento dei Cpr, ossia i centri destinati a rinchiudere le persone in vista del rimpatrio forzato, disumani quanto inefficienti, ammettendo così implicitamente il fallimento delle precedenti rumorose campagne sull’incremento delle espulsioni (5000-6000 all’anno, anche con Salvini al Ministero degli interni e Piantedosi al suo fianco).

La seconda misura è l’aggravamento delle pene per i cosiddetti scafisti, su cui il Governo scarica la responsabilità delle morti in mare. In realtà chi guida le barche è l’ultimo anello della catena del trasporto illegale, non sono certo i boss a rischiare la vita in mare o l’arresto. Tra gli arrestati per la tragedia di Cutro c’è un minorenne, e qualche anno fa erano una cinquantina i minorenni rinchiusi nelle carceri italiane per reati analoghi. Va poi ricordato, se ce ne fosse bisogno, che il trasporto illegale prospera perché non esistono vie d’ingresso legali a disposizione di chi fugge, e vengono usati mezzi fatiscenti o inadeguati perché si sa che i natanti verranno sequestrati e distrutti.

Una terza disposizione restrittiva introdotta dal “decreto Cutro” riguarda l’introduzione di una lista di Paesi considerati «sicuri», per i cui cittadini si prevede una sorta di detenzione preventiva e un esame accelerato delle domande ritenute pregiudizialmente infondate, seguito da una rapida espulsione. È l’aspetto più controverso, su cui alcuni giudici in Sicilia si sono già opposti, vanificandone finora l’attuazione.

Infine, il permesso per “protezione speciale” è stato drasticamente ristretto, e in prospettiva, secondo la premier, verrà abolito. Era un’opportunità per tutelare chi, pur non avendo ottenuto il riconoscimento come rifugiato, aveva compiuto dei passi verso l’integrazione sociale, per esempio avendo imparato l’italiano e trovato un lavoro. Ricacciarlo nell’ombra, ossia in mezzo a una strada, sarà un dramma per lui e un problema per tutti.

Nessuna menzione invece, neppure nella successiva conversione in legge, dei corridoi umanitari o di altre soluzioni alternative ai viaggi per mare. Generosità dunque verso gli ucraini, cauta apertura alle braccia, porte chiuse verso le persone in fuga da altre guerre e repressioni.

Questa impostazione, però, non manca di suscitare mobilitazioni di senso contrario. Di rifugiati e solidarietà si occupano due recenti volumi. Il primo reca appunto il titolo Rifugiati e solidali[19]. È un’analisi dell’attuazione del diritto di asilo, che discute di politiche locali e governance dell’asilo, accoglienza istituzionale e servizi sociali, forme di volontariato ed esempi di attivismo, processi d’integrazione sul territorio e passaggi delle frontiere: due capitoli sono dedicati all’accoglienza a Trieste e agli attraversamenti delle Alpi verso la Francia[20].

Il secondo s’intitola Stato d’assedio[21]. Ha l’obiettivo di confutare le narrazioni infondate su rifugiati e richiedenti asilo, delineando inoltre nel capitolo finale le possibili vie d’uscita all’alternativa tra respingimenti generalizzati e rischiosi viaggi per mare.

Benché parole d’ordine come sovranità, confini, nazione, sembrino oggi prevalere, un altro sguardo è possibile, e una diversa visione dei diritti umani e della solidarietà è tutt’altro che sconfitta.

1. M. Ambrosini, L’invasione immaginaria. L’immigrazione oltre i luoghi comuni, Laterza, Bari-Roma, 2020.

2. Towards a new politics of migration?, in Ethnic and Racial Studies, vol. 40, n. 9/2017, pp. 1527-1537.

3. Current Pattern of Migration Flows. The Challenge of Migration and Asylum in Europe, in M. Ambrosini (a cura di), Europe: no migrant’s land?, Ispi-Epoké, Milano, 2016, pp. 13-29.

4. Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier statistico immigrazione, Edizioni IDOS, Roma, 2023 (www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2023/10/Indice-Dossier-2023.pdf).

5. E. Pugliese, Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana, Il Mulino, Bologna, 2018.

6. M. Ambrosini, Famiglie nonostante. Come gli affetti sfidano i confini, Il Mulino, Bologna, 2019.

7. Global trends. Forced Displacement in 2022, Global Data Service, Copenhagen, 2023 (www.unhcr.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-report-2022.pdf).

8. Ivi.

9. Ministero del lavoro, Rapporto annuale 2013 (www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/3%20-%20III_Rapporto_MdL_immigrati_2013.pdf).

10. C. Marchetti, Rifugiati e migranti forzati in Italia. Il pendolo tra ‘emergenza’ e ‘sistema’, in Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 22, n. 43, 2014, pp. 53-70.

11. T. Faist, The Transnationalized Social Question: Migration and the Politics of Social Inequalities in the Twenty-First Century, Oxford University Press, 2018.

12. Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier, op. cit.

13. Ivi.

14. H. de Haas - S. Castles - M.J. Miller, The Age of Migration. International Populations Movements in the Modern World, Red Globe Press, Londra, 2020 (VI ed.).

15. Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier, op. cit.

16. M. Bassoli e F. Campomori, Re-thinking policy and (multi-level) governance failure: What went wrong and why in the reception of Ukrainian refugees in Italy?, in Governance, 8 gennaio 2024, pp. 1-21 (https://doi.org/10.1111/gove.12852).

17. F. Campomori, La banalità del male: Il Decreto Cutro e la stretta (inutilmente) punitiva sulle politiche di asilo, in Politiche sociali, n. 2/2023, pp. 321-328.

18. D. Lucchesi e A. Cerase, Da “angeli del mare” a “complici dei trafficanti”: la politicizzazione del discorso sovranista contro le ONG umanitarie, in Mondi migranti, n. 2/2023, pp. 153-190.

19. M. Ambrosini, Rifugiati e solidali, Il Mulino, Bologna, 2023.

20. Vds., inoltre, sulla solidarietà verso rifugiati e immigrati in difficoltà, P. Bonizzoni, Impegnati ad accogliere. Volontari e migranti oltre le crisi, Ledizioni, Milano, 2023.

21. M. Ambrosini, Stato d’assedio. Come la paura dei rifugiati ci sta rendendo peggiori, Egea, Milano, 2023.