1. La Festa delle Donne Matematiche

Nell’immaginario collettivo, le donne matematiche sono quasi del tutto ignorate: fatti forse salvi i casi di Ipazia di Alessandria (Alessandria, ~355 d.C.-Alessandria, marzo 415 d.C.) e di Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718-Milano, 9 gennaio 1799), la maggior parte delle persone di cultura probabilmente non riuscirebbe a nominarne neppure una.

Eppure negli ultimi decenni il numero delle donne che hanno scelto di fare di questa disciplina l’oggetto delle loro ricerche è molto aumentato e alcune di loro hanno raggiunto i riconoscimenti più prestigiosi. In particolare, il contributo che state leggendo compare pochi giorni dopo la “Festa delle Donne Matematiche” che dal 2019 viene celebrata il 12 maggio: la scelta della data è legata al compleanno di Maryam Mirzakhani, la prima donna ad aver ricevuto la Medaglia Fields nel 2014 all’International Mathematical Congress di Seul. Come noto, non esiste un Premio Nobel per la matematica, ma la Medaglia Fields, che viene conferita ogni 4 anni a studiose e studiosi del settore che non abbiano superato i 40 anni, ha per questa disciplina un prestigio analogo a quello del Nobel: dal 1936 ne sono state assegnate 64, di cui soltanto 2 a una donna (l’altra vincitrice oltre a Mirzakhani è Maryna Viazovska che l’ha ottenuta nel 2022).

Nata a Teheran il 12 maggio 1977, Mirzakhani fu la prima ragazza iraniana a partecipare alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, in cui ottenne due medaglie d’oro nel 1994 e 1995. Laureata alla Sharif University di Teheran nel 1999, si trasferì negli USA per il dottorato che discusse nel 2004 ad Harvard, ottenendo nello stesso anno una posizione come docente a Princeton; spostatasi a Stanford nel 2009, fu colpita da un tumore nel 2013, la cui recidiva ne causò la scomparsa nel 2017.

L’anno successivo, nel Convegno Mondiale delle Donne Matematiche tenutosi a Rio de Janeiro nel corso del Congresso Internazionale della Matematica, la delegazione iraniana propose che il 12 maggio venisse scelto come data per «celebrare i traguardi raggiunti dalle donne matematiche». Nel volgere di soli 6 anni, gli eventi «May12» si sono moltiplicati e il sito https://may12.womeninmaths.org, gestito dal Comitato per le Donne in Matematica dell’Unione Matematica Internazionale, ne registra centinaia ogni anno in tutto il mondo.

2. La situazione delle ragazze italiane: dalla scuola al dottorato

Chi segue anche in modo superficiale le vicende quotidiane, riceve spesso notizie apparentemente discordanti sulle differenze di risultati scolastici in ambito matematico in funzione del genere. Se si guarda a indagini internazionali come quella OCSE-PISA (Programme for International Student Assessment), che misura le competenze matematiche della fascia di età 15-16 anni, le ragazze in Italia riportano in media un punteggio di 21 punti più basso rispetto ai ragazzi, su una totale di 471; si tratta quindi di uno scarto del 4,6%, in buona parte dovuto al fatto che nell’indagine PISA i licei sono raggruppati tutti in un’unica categoria e in Italia le femmine frequentano in proporzione minore il liceo scientifico rispetto a quanto facciano i loro coetanei maschi, mentre sono più presenti nei licei classici, linguistici e pedagogici in cui all’insegnamento della matematica è dedicato un numero più basso di ore (si vedano in merito [2] e [3] in bibliografia).

A prima vista, questo risultato potrebbe essere visto come un indicatore “oggettivo”, e quindi “vero”, del fatto che la popolazione femminile è meno “portata” alla matematica, qualsiasi cosa questa locuzione possa voler significare. Un’analisi appena più approfondita potrebbe però suscitare qualche dubbio su un’affermazione così apodittica: chi abbia studiato i primi rudimenti di fisica, ricorderà infatti che il risultato di una misura dipende dallo strumento utilizzato per effettuarla. Le statistiche ministeriali ci dicono al contrario che negli scrutini di fine anno le ragazze riportano votazioni in matematica mediamente migliori di quelle dei loro compagni e questo deporrebbe in favore del fatto che siano più brave di questi ultimi e non meno…

Tuttavia, se si guarda alle Olimpiadi di Matematica, competizioni che coinvolgono chi frequenta il triennio delle scuole superiori, le ragazze tendono a partecipare meno e i loro risultati sono peggiori, ma anche questa informazione non può essere scollegata dal fatto che le ragazze tendono a competere meno in qualsiasi disciplina, anche quelle in cui ottengono risultati nettamente migliori come quelle letterarie o linguistiche.

I dati che abbiamo a disposizione sono quindi molto variegati e una delle poche certezze che emergono dagli studi di pedagogia e di didattica della matematica è che le capacità matematiche non dipendono dal genere, ma che l’ambiente e la pressione sociale influenzano pesantemente i risultati raggiunti (si vedano ad esempio i ricchissimi contenuti del progetto Gender Gap in Science al n. [9] in bibliografia).

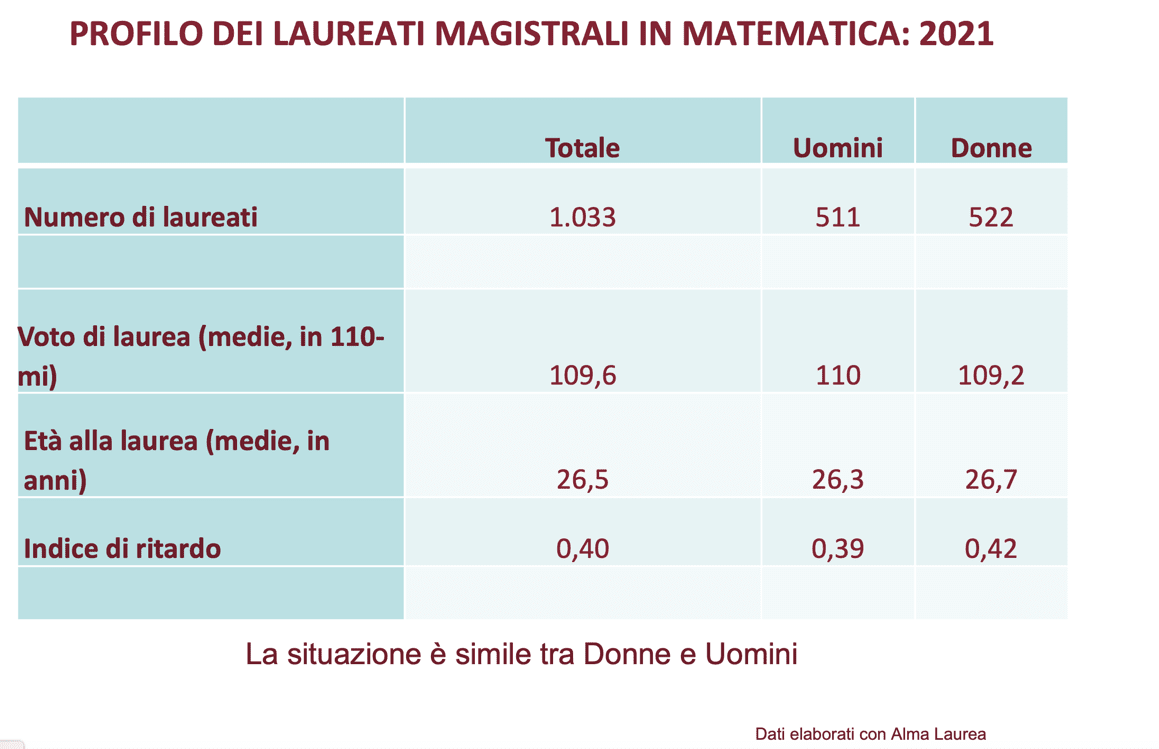

Se per il periodo scolare la situazione dipende fortemente dalla tipologia di analisi utilizzata, per quanto riguarda la carriera universitaria un dato molto interessante viene dalla banca-dati Alma-Laurea che traccia le carriere universitarie in Italia; in sostanza, come emerge chiaramente dalla tabella sotto riportata, i risultati di maschi e femmine alla laurea magistrale in matematica sono perfettamente sovrapponibili.

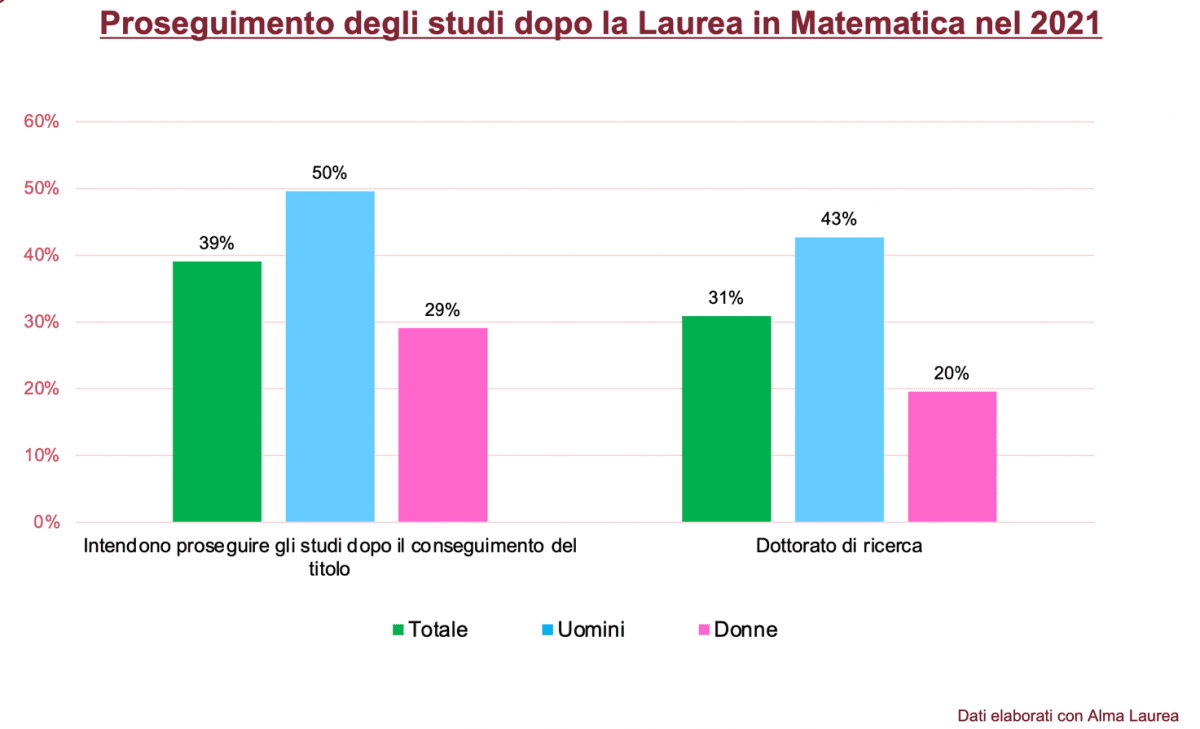

Quella che è invece nettamente diversa è la propensione alla prosecuzione degli studi: non solo le laureate magistrali intendono iscriversi a un dottorato in misura molto minore rispetto ai laureati (29% rispetto al 50%, con un rapporto di circa 3 a 5), ma mettono in pratica questa aspirazione solo nel 20% dei casi rispetto al 43% degli uomini (quindi con un rapporto che precipita a meno di 1 a 2). Si tratta di un fenomeno di recente emersione, noto come “porta di cristallo”, su cui torneremo nel prossimo paragrafo.

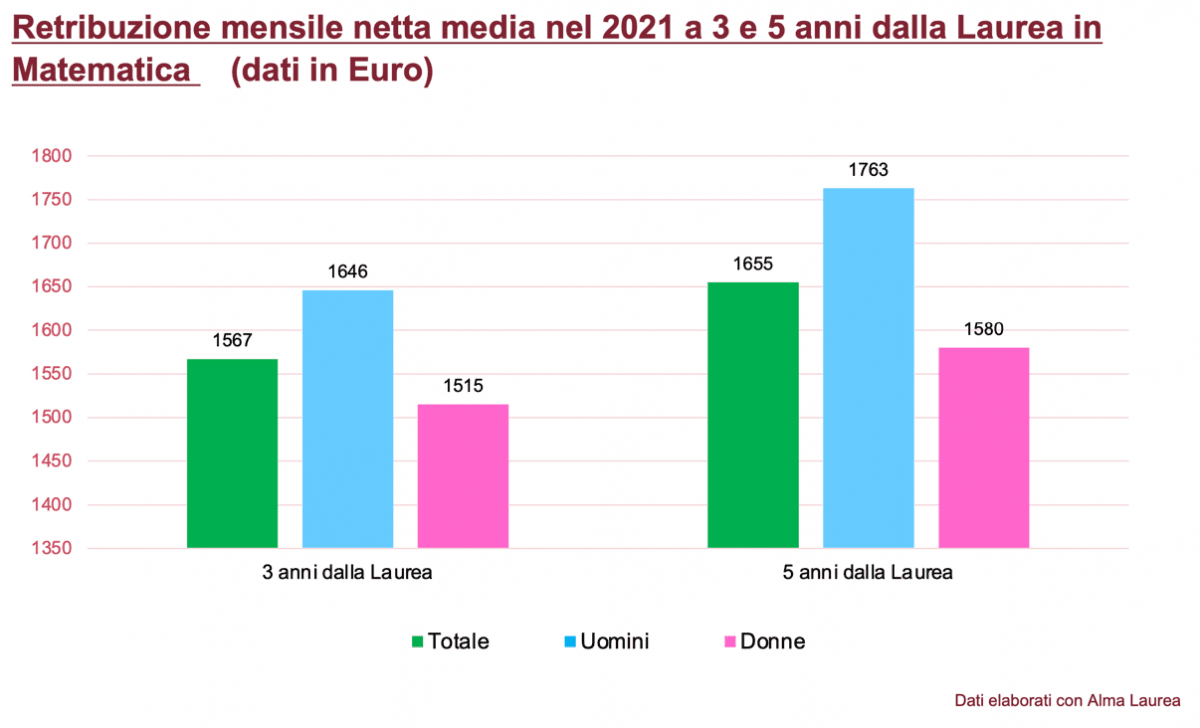

Questo fa immaginare che le prospettive di una carriera lungamente precaria come quella accademica limitino le possibilità effettivamente accessibili alle donne, che si trovano costrette a ripiegare su posti di lavoro diversi (spesso nella scuola, ma anche in azienda) con l’ulteriore conseguenza che a 3 anni dalla laurea la loro retribuzione è nettamente inferiore a quella dei maschi, divario che addirittura si aggrava dopo 5 anni.

3. La situazione delle donne italiane: dal dottorato alla carriera accademica

In ambito accademico, la matematica è una disciplina in cui le disuguaglianze di genere sono molto frastagliate: a seconda della variabile che si prende in considerazione la situazione può essere migliore o peggiore rispetto a quanto ci si attende.

Dal punto di vista geografico, il nostro paese è in una situazione in cui inopinatamente la disuguaglianza di genere in matematica risulta minore che in quasi tutti gli altri paesi europei ed extra-europei. In Italia infatti il numero di docenti universitarie nei settori matematici è molto maggiore rispetto agli altri paesi UE, salvo la Romania e, in ambito extra-UE, la Turchia e l’Iran. La motivazione per questa inattesa minor disparità è legata al fatto che questi sono paesi con una componente di tradizione patriarcale molto forte, ma in cui la cultura è sempre stata considerata un efficace fattore di promozione sociale, per cui divenire docente di matematica per le ragazze è una strategia di emancipazione molto vantaggiosa.

Per quanto riguarda l’Italia non va inoltre trascurata l’impronta filosofica dell’idealismo gentiliano: fra le scienze, la matematica veniva comunque considerata quella più lontana dalla tecnologia vera e propria, date le sue connessioni con la logica e la filosofia; per una ragazza con inclinazioni scientifiche la scelta della matematica era quindi considerata “meno inappropriata” rispetto a quella della fisica, dell’ingegneria e della chimica. Questo pregiudizio sopravvive tuttora, spingendo molte giovani con attitudini scientifiche allo studio della matematica, anche perché si tratta di un corso di studi che ha il vantaggio di aprire la strada dell’insegnamento nelle scuole, professione anche questa considerata da lungo tempo “confacente all’universo femminile”.

Come conseguenza di questa caratteristica, per un lungo periodo la matematica è stata nettamente la disciplina STEM (acronimo inglese per Science, Technology, Engineering and Mathematics) con la percentuale di donne sul totale di docenti più elevata rispetto ad altre discipline scientifiche cosiddette “dure” (nelle quali non è inclusa quindi la biologia perché facente parte delle “scienze della vita”).

Attualmente nel macrosettore MAT le donne sono il 21,6% dei docenti di prima fascia (157 su 726), il 38,9% dei docenti di seconda fascia (416 su 1069), il 47,6% dei ricercatori a tempo indeterminato (88 su 189) e il 29,6% dei ricercatori a tempo determinato (144 su 487)[i].

Questi dati evidenziano chiaramente alcuni fenomeni noti da tempo nella sociologia dell’accademia, quali la “conduttura che perde” e il “soffitto di cristallo”.

Nel primo caso, a ogni passo della carriera si nota un tasso di abbandono maggiore da parte delle donne rispetto a quanto accade agli uomini; contrariamente alle aspettative, che farebbero pensare all’esito di una situazione di precarietà che viene quindi a cessare al momento della stabilizzazione come docente di seconda fascia, nelle professoresse universitarie di matematica questo problema si verifica anche per chi ricopre posizioni stabili, con una tendenza al pensionamento anticipato delle docenti di prima e seconda fascia maggiore rispetto ai loro pari ruolo maschi; i carichi familiari (genitori anziani o nipoti) continuano evidentemente ad essere di complicata gestione anche per lavoratrici stabili e tutto sommato abbastanza ben retribuite.

La locuzione “soffitto di cristallo”, che indica la difficoltà per le donne di ricoprire ruoli apicali, e in particolare in ambito accademico di divenire docenti di prima fascia, direttrici di dipartimento o rettrici, è ormai passata dalla gergo specialistico sociologico al linguaggio comune. Fino a qualche tempo fa, le donne matematiche erano meno penalizzate rispetto alle loro colleghe di altre discipline scientifiche. Questo non vuol dire che non sperimentassero comunque non poche difficoltà: il Glass Ceiling Index, che si ottiene dividendo la frazione di donne sul totale dei docenti per la frazione di donne ordinarie sul totale di docenti di prima fascia e che indica la presenza del “soffitto di cristallo” quando è maggiore di 1, nel 2020 per la matematica valeva 1,66, in calo dal 2,14 di 10 anni prima (per un’analisi più dettagliata dei trend e degli indicatori statistici, si vedano fra gli altri, in bibliografia, [1], [6] e [8] per l’accademia in generale, [4] e [5] per la matematica nello specifico).

Negli ultimi anni però la situazione è andata gradualmente mutando: in alcuni settori della fisica, l’astronomia in particolare, e in altre aree scientifiche la percentuale di ordinarie sul totale dei docenti di prima fascia è andata aumentando a ritmo accelerato, mentre in matematica il trend di crescita è rallentato notevolmente, per cui la matematica sta perdendo il suo carattere di isola meno infelice rispetto ad altre scienze.

Questo dato va letto in associazione al fenomeno cui avevamo già accennato in precedenza, noto come “porta di cristallo”, che è emerso recentemente e che in matematica ha avuto un’evidenza notevole, proprio perché in questa disciplina nei primi gradini della carriera accademica, dal dottorato al posto da ricercatore a tempo indeterminato, passando per gli assegni di ricerca e le posizioni post-doc, una decina di anni fa vigeva una situazione sostanzialmente paritaria. Si tratta della difficoltà per le donne di iniziare la carriera accademica, quasi che questo tipo di professione fosse un edificio protetto da porte invisibili contro cui le donne vanno a cozzare; in [10] e [11] si può trovare una trattazione generale del problema, mentre [4] si focalizza sulla matematica.

Questa breve panoramica non copre in maniera esaustiva le numerose, variegate problematiche del Gender Gap in ambito accademico, neppure per la sola matematica: risultano ad esempio assenti da questa trattazione le variabili geografiche, che inaspettatamente vedono spesso una maggior percentuale di ordinarie nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, e quelle legate alle diverse discipline dell’area, dove solitamente i settori più applicativi hanno una più vasta presenza di donne, anche nei ruoli apicali; si tratta infatti di ambiti di ricerca di interessante attualità sia sotto il profilo dell’economia sia sotto quello socio-culturale e della didattica della matematica.

BIBLIOGRAFIA

[1] Agodi M. C., Picardi I.: Gendered academia. Inequality and inclusiveness in changing Italian academic governance - (2021), pp. 1-125. [10.6093/978-88-6887-115-4]

[2] Capone R., Ferrara F., Savioli K.: https://umi.dm.unibo.it/2024/04/03/qualche-commento-sui-risultati-dellindagine-pisa-2022-2/

[3] Capone R., Savioli K.: https://umi.dm.unibo.it/2023/12/12/qualche-commento-sui-risultati-dellindagine-pisa-2022/

[4] Cerroni C., Cherubini A. M.: A che punto è la notte: i numeri delle donne nella matematica italiana, in Matematica, Cultura e Società. Rivista dell'Unione Matematica Italiana, Serie 1 3 (2018), n.1, p. 5-11.

[5] de Fabritiis C.: Women, Academia and Maths: an Ephemeral Golden Braid, capitolo di libro in Imagine Math 8-Dreaming Venice, Springer, 2022, 537-548.

[6] Filandri, M., Pasqua, S.: “Being good isn’t good enough”: gender discrimination in Italian academia, in Stud. High. Educ. (2019). https://doi.org/10.1080/03075079.2019.16939990

[7] Giberti, C. (2019). Differenze di genere in matematica: dagli studi internazionali alla situazione italiana, in Didattica Della Matematica. Dalla Ricerca Alle Pratiche d’aula, (5), 44 - 69. https://doi.org/10.33683/ddm.18.5.2

[8] Murgia A.: Poggio, B. (a cura di) Gender and Precarious Research Careers: A Comparative Analysis, London, Routledge, 2019.

[9] Progetto Gender Gap in Science: A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Natural Sciences: how to measure it, how to reduce it? https://gender-gap-in-science.org

[10] Picardi I.: La porta di cristallo: un nuovo indice per rivelare l'impatto di genere della riforma Gelmini sull'accesso alla professione accademica, in Quaderni di sociologia, LXIII:80 (2)(2019), pp. 87-111.

[11] Picardi I.: Labirinti di cristallo. Strutture di genere nell'accademia e nella ricerca (2020), pp. 1-123.

[i] Dati ottenuti dal database del MUR (https://cercauniversita.mur.gov.it) consultato l’8 maggio 2024.