Le lacrime di Alok

Partiamo dalla cronaca recente. Tra il 31 Ottobre ed il 13 Novembre 2021 si è tenuta a Glasgow la ventiseiesima UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). C’era molta attesa per l’esito della conferenza e soprattutto per gli impegni che i paesi più industrializzati del pianeta avrebbero preso per il contenimento del riscaldamento globale e la gestione degli impatti del cambiamento climatico, dato che quelli di Parigi, nel 2015, erano già considerati dalla comunità scientifica largamente insufficienti. Tutti gli indicatori che misurano il cambiamento climatico globale, a cominciare dalla temperatura media, certificano infatti un’accelerazione di tutti i fenomeni che, nel loro insieme, sono riconducibili al Cambiamento Climatico. Secondo Inger Andersen, direttrice del Programma delle Nazioni Unite per l’Energia, se si calcolano gli impegni assunti dagli oltre 150 piani nazionali (Nationally Determined Contributions, NDC)[1] sui 196 paesi (più la UE) presenti a Glasgow, nel 2030 le emissioni saranno aumentate del 14% rispetto al 2010, mentre per rispettare gli obiettivi di Parigi sarebbe necessaria una diminuzione del 45%. Se ci si accontentasse solamente di quegli impegni, il probabile riscaldamento a fine secolo sarà di +2,7°C, ben al di sopra dell’obiettivo dei 1,5-2°C stabiliti dall’Accordo di Parigi.

Come ha detto prima della COP26 Johan Rockström (Direttore del Potsdam Climate Impact Research Institute), l’obiettivo dell’Accordo di Parigi «è ancora vivo, ma è in terapia intensiva». Come dire: non è in discussione la mèta da raggiungere, ma i mezzi e gli impegni assunti dai paesi del mondo per raggiungerla.

Al termine della COP26 in pochi hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. L’opinione pubblica mondiale è rimasta colpita dalle lacrime di Alok Shama, il ministro britannico chiamato a presiedere la Conferenza, che al momento della chiusura dell’evento si è «sentito il peso del mondo sulle spalle», come egli stesso ha dichiarato. Lacrime di delusione più che di soddisfazione, nonostante le dichiarazioni diplomaticamente rassicuranti: «l'accordo era assolutamente in pericolo, ma lo abbiamo portato al traguardo». Ma a quale traguardo?

Luci e ombre

Facciamone una rapida sintesi. Cominciamo dalle luci.

1. L’accordo di Parigi (COP 21, 2015) stabiliva un obiettivo (contenere l’aumento della temperatura media della Terra tra 2°C e 1,5°C), ma non diceva come si abbattono le emissioni di gas serra che concorrono al riscaldamento globale, né menzionava esplicitamente carbone, petrolio e gas tra i maggiori indiziati. Sembra incredibile, ma la prima volta che i carburanti fossili vengono citati per nome e cognome nei documenti finali di una COP (ovvero dalla conferenza di Rio del 1992 in poi) è proprio nel documento finale della COP26, a Glasgow, nel 2021: ci sono voluti trent’anni. L’impegno di ridurre (purtroppo non eliminare, per via dell’impuntatura dell’India) il carbone e la prospettiva di un’eliminazione globale dei sussidi alle fonti fossili sono un indubbio successo, anche se non ancora una piena vittoria.

2. La Cop26 ha messo in piedi un meccanismo permanente chiamato Enhanced Transparency Framework (ETF), ovvero un sistema di regole comuni e verificabili per quantificare e riportare le emissioni di gas serra. Di nuovo può sembrare incredibile, ma dall’accordo di Parigi in poi non erano mai stati stabiliti degli standard di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti di anidride carbonica né di reporting: ogni paese ha adottato procedure proprie, lasciando pericolosi margini di opacità, manipolazione e omissione. D’ora in poi ogni paese dovrà invece pubblicare ogni due anni il proprio “bilancio del carbonio”, calcolato secondo un metodo standard e riportato su tabelle unificate, divise per gas e settori, ed evidenziando i traguardi raggiunti rispetto agli impegni assunti. Il tutto sotto il controllo e la revisione dell’UNFCCC[2]. Sia dal punto di vista tecnico che politico l’ETF va annoverato senz’altro tra i successi. Seppure parzialmente, perché non sono previste sanzioni per i paesi inadempienti.

3. Si è messo poi un po’ d’ordine nel cosiddetto “mercato del carbonio”, quel mercato di scambio tra paesi, previsto dagli accordi di Parigi del 2016, che consente di cedere ed acquistare, diciamo così, i “permessi per inquinare”. Chi raggiunge prima del previsto i propri traguardi di riduzione delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, metano, ecc.), può vendere i propri “crediti di carbonio” ai paesi meno virtuosi. Con gli accordi di Glasgow del 2021 si è iniziato a normare un sistema di scambio fino ad oggi opaco e si è aperto una prospettiva di mercato valutato in oltre 100 miliardi di dollari all’anno, che può offrire potenziali risorse per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica ed energetica ai paesi a più basso reddito. Il tema dei carbon credit e dei carbon offset è molto complesso e meriterebbe una trattazione a parte. È sufficiente dire in questa sede che, grazie alla COP26 si è iniziato a disciplinare una materia che fino a ieri era quasi priva di regole.

4. La Conferenza ha messo in evidenza i limiti di un negoziato che ha come obiettivo il consenso unanime e i vantaggi della negoziazione separata, anche per gruppi ristretti, che facciano per così dire da “apripista”. L’accordo separato tra Cina e Stati Uniti d’America - che insieme rappresentano ben oltre un terzo delle emissioni totali di gas serra –ne è un esempio. Un accordo ancora vago, prevalentemente centrato su metano e deforestazione, ma è l’inizio di un disgelo che prima della conferenza sembrava impensabile. Oltre a questo accordo bilaterale, è importante segnalare che un centinaio di paesi hanno firmato un accordo per lo stop alla deforestazione entro il 2030, un altro centinaio per ridurre l’uso del metano del 30% entro la stessa data (il Global Methane Pledge)[3], quaranta paesi si sono impegnati ad abbandonare del tutto l’uso del carbone (ma non USA e Cina). Altri paesi si sono impegnati a non finanziare investimenti nei combustibili fossili e 450 istituzioni finanziarie, che gestiscono centinaia di miliardi di capitale, si sono impegnate ad investire in energie pulite. Durante la COP26 è stata presentata anche l’Alleanza BOGA (Beyond Oil and Gas), costituita da un gruppo di paesi e stati o regioni autonome (Danimarca, Costa Rica in quanto promotori dell’iniziativa a cui si sono aggiunti Svezia, Groenlandia, Francia, Irlanda, Quebec e Galles, oltre a Italia, California, Nuova Zelanda e Portogallo come paesi “amici”). L’Alleanza ha come obiettivo la ricerca di strumenti tecnologici e politici che pongano termine all’era dei combustibili di origine fossile.

Veniamo ora alle ombre che la COP26 ci ha lasciato, ovvero alle aspettative tradite, alle delusioni e soprattutto ai macigni che incombono, non solo sul futuro del pianeta, ma anche sulla politica e sulla coscienza collettiva.

1. Dopo Glasgow, siamo ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla comunità scientifica e ratificati dagli accordi di Parigi del 2015 («mantenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C e perseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5°C»). Climate Action Tracker[4] ha stimato che con l’accordo finale della COP26 la traiettoria del pianeta punta ad un aumento della temperatura media globale di 2,4°C all’anno 2100, o forse anche molto prima. Questo significa che gli impegni assunti sono ancora insufficienti e che sono insufficienti anche i meccanismi e i tempi di riduzione delle emissioni.

2. Nonostante che i rischi legati al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici riguardino indistintamente tutti i paesi del mondo, la COP26 non ha promosso nessuna vera solidarietà tra i diversi paesi della Terra, se non di facciata. I negoziati sul clima continuano a fondarsi sulla fotografia delle emissioni attuali, ma non prendono in considerazione le responsabilità storiche.

3. Nonostante che il tema della responsabilità storica del disastro climatico sia stata sollevata fin dalla prima conferenza sul clima (Rio, 1992) e che il tema della iniqua distribuzione degli impatti del cambiamento climatico sia stato al centro del dibattuto anche a Glasgow, Europa, Russia, Stati Uniti Cina – temendo incontrollabili ripercussioni giuridiche - non hanno preso alcun impegno rispetto alle richieste di risarcimento dei paesi poveri per perdite e danni derivanti dal cambiamento climatico. Il tema delle riparazioni climatiche sono state sì messe al centro delle conversazioni, ma non delle decisioni finali[5].

4. Molti degli impegni assunti traguardano orizzonti temporali lontani. La neutralità carbonica è auspicata per la «metà del secolo» (ovvero tra il 2040 e il 2070, a seconda dei paesi). I controlli sull’attuazione dei piani di riduzione delle emissioni sono deboli e non sono previste di fatto sanzioni per chi non li rispetterà. C’è stata sì la promessa di raddoppiare gli aiuti ai paesi più poveri e vulnerabili, ma per ora si mantengono gli stessi 100 miliardi di US$ all’anno che furono già promessi nel 2009, ma che non sono mai stati erogati completamente né tempestivamente. Per di più il 75% dei fondi che sono stati messi fino ad oggi a disposizione dei paesi poveri per far fronte alla transizione ecologica, all’adattamento e alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, sono stati sotto forma di prestito e non di sovvenzione, aggravando la loro situazione debitoria.

Giustizia climatica

La COP26 ha fatto emergere finalmente il tema centrale della crisi climatica: quello delle diseguaglianze. Tra i paesi più ricchi e i paesi più poveri, tra i pochi paesi che sono artefici del riscaldamento globale e la maggioranza dei paesi che ne subiscono le conseguenze, non esiste solo una distinta responsabilità storica, ma anche una distinta capacità di reazione, adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

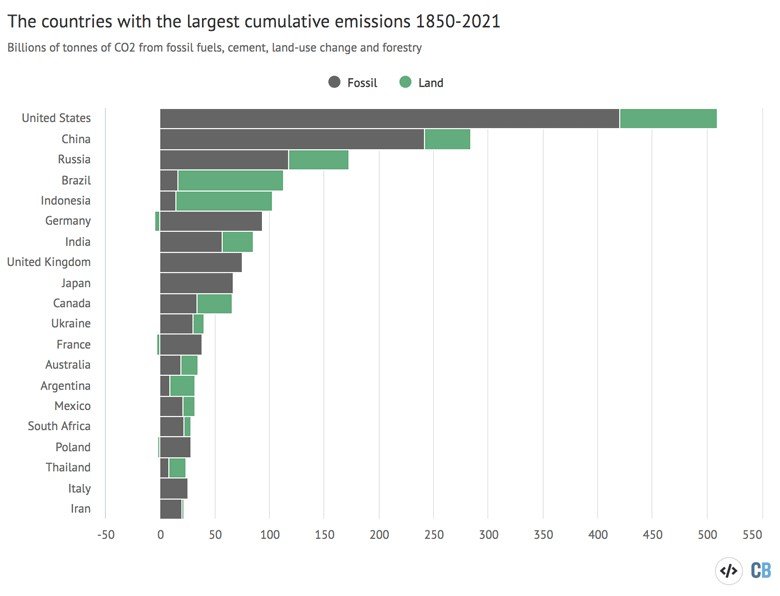

Oggi quasi tutti i paesi del mondo contribuiscono, chi più che meno, al riscaldamento globale, ma ad un’analisi storica delle emissioni di gas serra, appare chiaro che non sono più di una ventina i paesi responsabili della crisi climatica. Nel grafico seguente si riporta una stima delle emissioni di gas serra derivanti da combustibili fossili e cemento (in nero) e dall’agricoltura e dalla deforestazione (in verde)[6] nel periodo 1850-2021 dei venti paesi maggiormente responsabili del cambiamento climatico. I valori riportati sulle ascisse rappresentano i miliardi di tonnellate di CO2 emessi nel periodo di riferimento.

Fonte: Carbon Brief, https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change

Tra il 1990 e il 2015 le emissioni annue di gas serra sono cresciute del 60% e le emissioni totali accumulate sono raddoppiate. Un recente studio di Oxfam e dello Stockholm Environment Institute (SEI)[7] stima che, nel periodo 1990-2025:

· il 10% della popolazione mondiale più ricca (circa 630 milioni di persone) sia stato responsabile del 52% delle emissioni cumulative di carbonio, esaurendo il bilancio globale del carbonio di quasi un terzo (31%) solo in quei 25 anni;

· il 50% della popolazione mondiale più povera (circa 3,1 miliardi di persone) sia stata responsabile solamente del 7% delle emissioni totali accumulate, utilizzando solo il 4% del budget di carbonio disponibile;

· l'1% della popolazione più ricca (circa 63 milioni di persone) si è reso responsabile del 15% delle emissioni cumulative e del 9% del bilancio del carbonio, più del doppio della metà più povera della popolazione mondiale;

· il 5% della popolazione più ricca (circa 315 milioni di persone) è stato responsabile di oltre un terzo (37%) della crescita totale delle emissioni, mentre la crescita totale delle emissioni dell'1% più ricco è stata tre volte quella del 50% più povero.

Un altro studio condotto dall’UNEP (United Nations Environmental Programme) suggerisce che chi guadagna più di 100.000 Euro all’anno (ovvero solo l’1% della popolazione mondiale) dovrebbe tagliare il 97% delle proprie emissioni per mantenersi dentro una “equa quota di riduzione” e riuscire a contenere l’innalzamento della temperatura media della Terra al disotto dei 1,5°C, come stabilito dagli accordi di Parigi del 2015.

Proprio il tema dell’equità nella riduzione delle emissioni è stato al centro della discussione a Glasgow. I paesi più poveri, tra cui l’India, hanno sostenuto che a loro dovrebbe essere consentito di utilizzare ben più del restante "spazio atmosferico" o "spazio di carbonio" - essenzialmente il bilancio di carbonio rimanente[8] - per aiutarle a svilupparsi, poiché le nazioni ricche hanno utilizzato ben più della loro “quota equa”. E in ogni caso le emissioni pro capite della numerosissima popolazione indiana è pur sempre una frazione delle emissioni pro capite della popolazione più ricca del pianeta. Altri hanno sostenuto invece che le tecnologie più economiche e le fonti energetiche rinnovabili, a basse emissioni di carbonio, potrebbero consentire a quei paesi di "scavalcare" lo sviluppo basato sui combustibili fossili.

Il dibattito è complicato dal fatto che negli ultimi trent’anni, molti paesi industrializzati, storicamente responsabili delle maggiori emissioni di gas serra, hanno delocalizzato o terziarizzato le proprie produzioni più inquinanti proprio nei paesi emergenti e più vulnerabili. L’hanno fatto a partire dagli anni ’80 i paesi europei e del Nord America verso la Cina e lo sta facendo adesso la Cina verso il Sud-Est Asiatico e verso l’Africa. Si chiede ai paesi poveri di tagliare le emissioni, ma per conto di chi quei paesi stanno bruciando combustibili fossili? Verso quali mercati di consumo si dirigono i prodotti finali dei processi produttivi delocalizzati?

Il dibattito di oggi è sostanzialmente fermo al 2009, quando il diplomatico cinese Su Wei, intervenendo alla COP15 (Kunming, Cina) criticò l’inadeguatezza degli impegni assunti da USA, EU e Giappone, contrapponendola alla mancanza di responsabilità storica dei paesi in via di sviluppo. Alle critiche del diplomatico cinese rispose il diplomatico americano Todd Stern che dichiarò alla stampa: «Le emissioni sono emissioni, basta fare i conti, la politica o la morale non c’entrano niente!».

La domanda che è rimasta senza risposta alla fine della conferenza di Glasgow è stata dunque: fino a che punto i paesi maggiormente responsabili del disastro climatico sono disposti a finanziare azioni di risarcimento, di mitigazione e di transizione energetica in quei paesi che già oggi subiscono i danni del cambiamento climatico e che sono sprovvisti delle necessarie risorse per fronteggiarlo?

Altri temi rimasti drammaticamente in sospeso sono inoltre:

· l’insostenibilità degli attuali processi produttivi agro-alimentari, soprattutto zootecnici: la produzione di cibo genera globalmente il 25 per cento delle emissioni di gas serra, più o meno quanto la Cina;

· la disponibilità e l’accesso all’acqua sicura: un terzo degli esseri umani sulla terra non ha accesso a fonti d’acqua sicura e la sua disponibilità sta drammaticamente diminuendo nelle zone più colpite dalla siccità.

Temi, anche questi, strettamente legati a diritti fondamenti quali la sicurezza alimentare e l’accesso alla risorsa terra[9].

Il tema della giustizia climatica non è affatto nuovo[10] e nel tempo è stato declinato secondo varie dimensioni[11]:

1. Giustizia distributiva. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, vedi Nota 2) e i successivi “protocolli” (Kyoto del 1997 e Parigi del 2015) hanno sancito il principio della responsabilità comune ma differenziata, che giustifica una differenziazione degli oneri a carico dei diversi paesi in ragione della diversa responsabilità storica e della contribuzione attuale al riscaldamento globale. Abbiamo visto tuttavia, nelle pagine precedenti quante ombre restino ancora sull’effettiva equità distributiva delle risorse tecnologiche e finanziarie messe a disposizione ai paesi in via di sviluppo.

2. Giustizia intergenerazionale. Oltre alla dimensione spaziale, la giustizia climatica comprende anche quella temporale. Gli effetti dei comportamenti collettivi di oggi si riverberano inevitabilmente sulle generazioni future attraverso gli effetti del cambiamento climatico, come pure della perdita di biodiversità, del depauperamento delle risorse ambientali e dell’inquinamento.

Non c’è dubbio che la sensibilità verso la sostenibilità dello sviluppo, declinata in termini di equità intergenerazionale, sia aumentata negli ultimi decenni. La prima volta in cui, con questa accezione, il termine “sostenibilità” viene usato e definito in un testo ufficiale delle Nazioni Unite è nel 1987[12], nel rapporto Brundtland: «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». Nel 2015 la “sostenibilità dello sviluppo” è diventata la priorità dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite per l’anno 2030.

È opportuno ricordare infine che la promozione di un modello di sviluppo sostenibile è esplicitamente richiamato anche in molte parti del Trattato sull’Unione Europea (Lisbona, 2007). In particolare, al Titolo 5, capo 1 (Disposizioni Generali sull’Azione Esterna dell’Unione), art 21, il Trattato indica, tra le finalità dell’Unione, quella di «contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile».

Tuttavia lo sfasamento temporale tra generazioni complica l’instaurazione di meccanismi risarcitori e limita la volontà politica di elaborarli. Il contenzioso giudiziario non può quindi rappresentare lo strumento più idoneo alla tutela delle generazioni future. Insomma, le dichiarazioni di principio non mancano, ma gli strumenti sì.

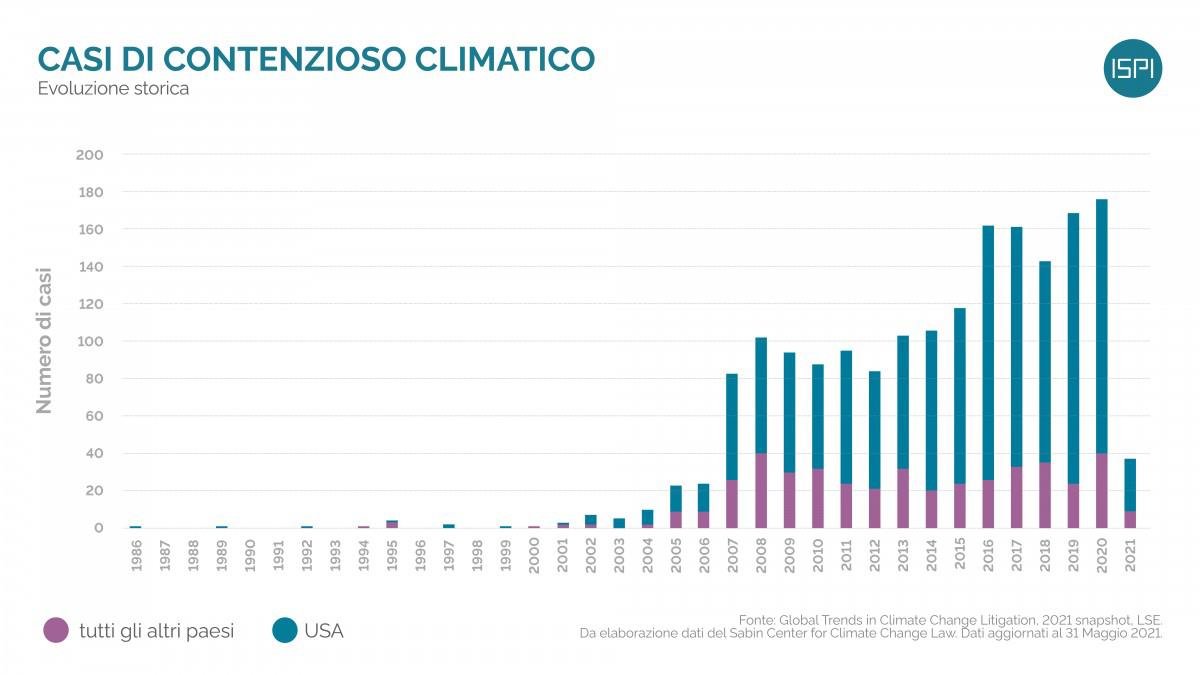

3. Il contenzioso climatico. Un’altra dimensione della giustizia climatica è quella che riguarda il contenzioso giudiziario. «Con l’espressione “contenzioso climatico” si fa riferimento a quella varietà di azioni legali che sollevano questioni di diritto o di fatto concernenti il cambiamento climatico, sia nei suoi aspetti scientifici sia in relazione alle politiche di contrasto di tale fenomeno»[13]. I primi casi di contenzioso climatico si sviluppano negli Stati Uniti e in Australia alla fine degli anni Ottanta, per poi estendersi all’Europa e solo di recente all’emisfero sud. Secondo il database del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University, ad oggi si contano circa 1840 casi di contenzioso climatico dinanzi a corti nazionali e internazionali, la maggior parte concentrati negli Stati Uniti.

Evoluzione storica dei casi di contenzioso climatico (distinguendo fra Stati Uniti e altri paesi) al maggio 2021.

Fonte: Global Trends in Climate Change Litigation: 2021

Il contenzioso climatico può riguardare procedimenti giudiziari molto diversi. I ricorrenti possono opporsi all’applicazione di politiche ritenute incoerenti rispetti agli impegni precedentemente assunti per il contenimento delle emissioni di gas serra oppure a progetti di sviluppo che sfruttano fonti di energia rinnovabile come parchi eolici o solari. I convenuti in giudizio possono essere sia attori statali (governi, enti pubblici) che non statali (imprese private, ONG). Le cause si differenziano anche per la base giuridica. «Il ricorrente può impugnare un determinato atto che si presume in contrasto con obblighi climatici derivanti da un combinato di norme nazionali e internazionali, oppure richiedere la condanna del convenuto al risarcimento di un danno causato da un evento meteorologico estremo relazionato al cambiamento climatico (come una ondata di calore) o dalla mancata divulgazione dei rischi climatici agli investitori»[14]. A questo proposito è utile segnalare che in molte circostanze, può risultare estremamente difficile dimostrare il nesso di causalità tra una determinata azione (o progetto) e il danno climatico contestato, soprattutto in quei casi in cui risulti molto arduo distinguere gli impatti derivanti dal riscaldamento globale da quelli generati da possibili cambiamenti microclimatici indotti da alterazioni territoriali come, ad esempio, la realizzazione di invasi artificiali di grandi dimensioni o il disboscamento di ampie superfici forestali.

Il legame tra cambiamento climatico e diritti umani sta assumendo infine un ruolo sempre più importante anche in sede di contenzioso. «Nel 2019 la Corte suprema olandese ha condannato il governo dei Paesi Bassi a ridurre ulteriormente le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (precisamente del 25% rispetto ai livelli del 1990) ai fini di proteggere adeguatamente il diritto alla vita dei propri cittadini. Il caso Urgenda, considerato «the "strongest" climate ruling yet», è presto divenuto un modello di riferimento per altre azioni legali nel resto del mondo. Nel contesto europeo, dopo il caso olandese, corti in Irlanda, Francia, Belgio, Germania si sono pronunciate a favore dei ricorrenti in contenziosi climatici. Sempre nei Paesi Bassi, nel maggio 2021, la corte distrettuale dell’Aia ha condannato, in primo grado, la Royal Dutch Shell a tagliare le sue emissioni entro il 2030. Nel mese di giugno 2021 è stata lanciata anche la prima causa climatica italiana. Più di 200 ricorrenti, tra i quali anche minorenni e associazioni ambientaliste, hanno chiesto al Tribunale Civile di Roma di accertare l’inadempienza dello stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contrasto al cambiamento climatico e di condannarlo a tagliare le proprie emissioni entro il 2030»[15].

Non si conoscono ancora esempi di contenzioso climatico tra stati sovrani.

Le due strade

Difficile tirare delle conclusioni. Sarebbe già molto delineare delle prospettive.

La giustizia distributiva e quella intergenerazionale sono intimamente legate e concettualmente comprese nel termine stesso di “sviluppo sostenibile”, soprattutto se declinato in un’ottica globale e non esclusivamente nazionale. La transizione ecologica alla quale tutti formalmente si impegnano, va dunque sostenuta attingendo principalmente alle risorse finanziarie di quei paesi che storicamente hanno costruito il proprio attuale benessere su uno sfruttamento non rinnovabile e non sostenibile delle materie prime del pianeta, a cominciare da quelle fossili. Non si tratta solamente di pretendere l’istituzione di meccanismi risarcitori delle perdite e dei danni subiti dai paesi maggiormente depredati o impattati dal cambiamento climatico, ma di investire in un cambio radicale dei modelli di produzione e di consumo di beni e servizi su scala globale. Affinché questo cambio si produca è necessario continuare sulla strada dei negoziati, senza cedere alla tentazione di sminuirne il valore, solo perché non procedono alla velocità auspicata.

Per citare ancora il Trattato di Lisbona, bisogna adoperarsi «per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali» per «promuovere soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite»[16]. Insomma, la strada principale è politica, quella del bene comune.

Il tema del «cambio radicale dei modelli di produzione e consumo di beni e servizi» è forse la sfida più grande a cui siamo tutti chiamati e coinvolge la scienza, la tecnologia, la politica e il costume.

Recentemente è stato pubblicato uno studio di Gaya Herrington[17], una giovane ricercatrice olandese, esperta di econometria, in cui dimostra che le catastrofiche predizioni fatte esattamente cinquant’anni fa dal famoso studio dell’MIT su I limiti della crescita[18] sono ancora drammaticamente valide. La ricercatrice aggiorna e migliora gli scenari su cui si basano le previsioni dello studio del ’72 e dimostra che il collasso economico, demografico e ambientale, predetto mezzo secolo fa si verificherà, con tutta probabilità, a partire dalla metà di questo secolo. C’è solo uno scenario che può condurre l’umanità verso una stabilizzazione demografica, economica e sociale che ci consenta di continuare a godere di un relativo, diffuso benessere. Si tratta dello scenario denominato SW (social welfare) che presuppone che, oltre all’adozione di tecnologie che consentano una maggiore efficienza nell’uso delle risorse ambientali, cambino le priorità della società globale: un cambiamento nei valori e nelle politiche che si traduca, tra le altre cose, in una riduzione della natalità e in una scelta deliberata di limitare la produzione industriale, dando priorità ai servizi sanitari e educativi.

Lo studio, già citatissimo, della Herrington fa dunque appello alla volontà collettiva affinché si riorientino le scelte sociali ed economiche e le priorità di produzione e di consumo. Un appello che chiama in causa la politica e la cultura, prima ancora che la tecnologia.

La riparazione all’ingiustizia climatica passa dunque attraverso una rafforzata cooperazione allo sviluppo[19], una redistribuzione delle responsabilità economiche e un ripensamento globale dei nostri modelli di crescita. Su quest’ultimo fronte, anche le scienze economiche dovranno aggiornare i propri strumenti di analisi e di previsione, incorporando variabili fino ad oggi lasciate ai margini, come lo stock di risorse non rinnovabili in dotazione a ciascun paese o lo “spazio di carbonio” residuo dei sistemi produttivi (si veda Nota 9), per fare solo due esempi.

Il contenzioso giudiziario per sua natura regola tutt’al più i conti col passato, incide poco sul futuro e presenta evidenti ostacoli giuridici, «come l’immunità statale dalla giurisdizione civile di altri stati e la limitata applicazione di una giurisdizione extraterritoriale»[20]. Tuttavia il contenzioso giudiziario può creare precedenti giurisprudenziali e può essere utile come strumento di pressione per promuovere politiche ambientali più stringenti o per colmare vuoti normativi.

Le due strade sono complementari e sinergiche, non in contrapposizione. Ma ciò che è ancora più urgente è un processo di cambiamento culturale che non si limiti alla perorazione della causa di un modello di vita individuale più parco e rispettoso dell’ambiente. L’adesione di testimonianza non è sufficiente. È necessaria un’adesione collettiva ad una gerarchia di priorità e di valori condivisi che ci conducano fuori dal binario che sta conducendo l’umanità verso il collasso. E questa è politica.

[1] UN Nationally Intended Contribution (NDC) è un piano nazionale non vincolante che mette in evidenza le misure di mitigazione del cambiamento climatico, compresi gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra nonché le politiche e le misure che gli stati aderenti alle Nazioni Unite intendono adottare in risposta al cambiamento climatico, come contributo al raggiungimento degli obiettivi globali stabiliti dall'Accordo di Parigi del 2015 (COP21).

[2] La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, nota anche come Accordi di Rio, è un trattato prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, alla base del riscaldamento globale.

[3] Il metano è un gas ottanta volte più potente della CO2 in quanto a capacità di generare “effetto serra” e quindi riscaldamento dell’atmosfera. Questo significa che abbattere le emissioni di metano è ancora più importante che abbattere quelle di CO2 per il raggiungere risultati importanti in poco tempo.

[4] Il Climate Action Tracker è uno strumento di analisi scientifica indipendente che tiene traccia dell'azione dei governi sul clima rispetto all'obiettivo dell'accordo di Parigi concordato a livello mondiale di. Una collaborazione di due organizzazioni, Climate Analytics e NewClimate Institute, il CAT fornisce analisi indipendenti ai responsabili politici fin dal 2009. https://climateactiontracker.org/

[5] Molti paesi subiscono i danni del cambiamento ambientale, senza averne la responsabilità. Si pensi solamente ai piccoli paesi insulari dell’Oceania, minacciati dall’innalzamento dei mari, o ai paesi del Sahel afflitti da siccità crescente, devastati dall’inaridimento dei suoli e costretti all’emorragia delle migrazioni (proprio per questo definite “climatiche”).

[6] La maggior parte delle emissioni di gas serra deriva dalla combustione di carburanti fossili (carbone, derivati del petrolio e gas naturali), dalle reazioni chimiche (calcinazione) che avvengono nella produzione del cemento, dagli effetti del cambio di destinazione d’uso dei suoli agricoli, dall’agricoltura (zootecnia in particolare) e dalla deforestazione.

[7] OXFAM media briefing 2020, Confronting carbon inequality, 21 September: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf

[8] Le emissioni rimanenti che possono essere rilasciate prima che una data temperatura venga superata.

[9] Vedi: L. Giacomelli, A. Cocchi, A. Pacinico, Il diritto di accesso al cibo nella prospettiva della sovranità alimentare: vecchie e nuove sfide al tempo delle crisi, in Questione Giustizia, 2021 https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-di-accesso-al-cibo-nella-prospettiva-della-sovranita-alimentare-vecchie-e-nuove-sfide-al-tempo-delle-crisi

[10] Nel 2000, in concomitanza con la Sesta Conferenza delle Parti (COP 6, L’Aia), si svolse il primo vertice internazionale sulla giustizia climatica. Al termine del vertice fu ribadito che «il cambiamento climatico è una questione di diritti» e che è necessario «costruire alleanze tra Stati» contro il cambiamento climatico, a favore dello sviluppo sostenibile.

[11] R. David, Cos’è la giustizia climatica e perché è importante, ISPI, Osservatorio Geoeconomia Riccardo Luporini, Scuola Superiore Sant'Anna, luglio 2021.

[12] Dal cognome della coordinatrice, Gro Harlem Brundtland, intitolato Il nostro futuro comune pubblicato dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED nella sua sigla in inglese).

[13] R. David, op cit. pag. 5.

[14] R. David, op cit. pag. 7.

[15] R. David, op cit. pag. 7.

[16] Trattato sull’Unione Europea (Lisbona, 2007), Titolo 5, capo 1, art 21.

[17] G. Herrington, Update to Limits to Growth: Comparing the World3 Model with Empirical Data, in Yale Journal of Industrial Ecology, 2021.

[18] Lo studio The Limits to Growth fu commissionato dal Club di Roma - un Think Tank internazionale con sede in Svizzera - ad un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fu pubblicato nel 1972, è stato più volte aggiornato e continua tutt’oggi ad alimentare il dibattito scientifico sulla sostenibilità del nostro modello di sviluppo.

[19] Si veda anche: A. Cocchi, L. Fe' d'Ostiani, Quale cooperazione internazionale nel mondo del dopo-virus?, in Questione Giustizia, 2020, https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-cooperazione-internazionale-nel-mondo-del-dopo-virus