Il cambiamento climatico è uno dei maggiori acceleranti degli storici fattori che determinano le spinte migratorie: guerre, instabilità politica, mancanza di opportunità economiche. Il suo peso specifico va ogni anno aumentando, soprattutto in quelle aree del continente africano dove i fenomeni di desertificazione sono più accentuati, come in tutta la fascia saheliana e sub-saheliana. Il Country Climate and Development Report (CCDR) del Gruppo Banca mondiale, pubblicato lo scorso settembre, prevede che, a meno che non vengano intraprese presto azioni adeguate, entro il 2050 13,5 milioni di persone in più cadranno in povertà nei cinque paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad). Quanti di questi saranno costretti a migrare nei prossimi anni?

Ne era ben consapevole Macky Sall, presidente del Senegal e attuale presidente dell’Unione Africana che, l’8 di Novembre di quest’anno, all’apertura dell’annuale Conferenza delle Parti di Sharm-el-Sheikh (Egitto) sul clima (COP27), aveva posto all’attenzione della comunità internazionale le cinque priorità d’azione che consentirebbero all'Africa di affrontare le «sfide multidimensionali» che derivano dal cambiamento climatico:

1. il finanziamento delle perdite e dei danni (loss and damage) derivanti dall’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi del continente;

2. il finanziamento dei processi di adattamento

3. il supporto alla piena attuazione dei programmi nazionali di lotta al cambiamento climatico (i cosiddetti Nationally Determined Contributions, NDCs[1])

4. l’attuazione di un’equa transizione energetica

5. il riconoscimento dei bisogni specifici e delle circostanze particolari del continente africano.

Leggendo in controluce questa lista di priorità, si individuano le due principali urgenze che agitano il mondo politico ed economico africano. La prima è evidente: la questione della mobilitazione dei fondi necessari al finanziamento dei processi di adattamento e transizione nonché della compensazione delle perdite e dei danni causati dal cambiamento climatico. La seconda è meno evidente ed è quella che sta racchiusa nell’espressione «equa transizione» e «riconoscimento dei bisogni specifici e delle circostanze particolari del continente africano».

L’Africa contribuisce alle emissioni globali di gas serra soltanto per il 3-4,5 % del totale, percentuale variabile a seconda delle fonti di stima. In ogni caso è certamente il continente che contribuisce meno di qualunque altro al riscaldamento globale, ma che ne paga più di altri le conseguenze ambientali ed economiche, nonché in termini di perdita di risorse umane attraverso la migrazione. Quando si parla di “giustizia climatica”, si parla proprio di questo.

Ma l’Africa è anche un grande produttore ed esportatore di petrolio e di gas naturale. Il fatto che gli idrocarburi fossili estratti dalla Libia, dall’Algeria, dall’Egitto, dalla Nigeria, dall’Angola, dal Mozambico, ecc. si trasportino e si brucino altrove non sottrae il continente alla responsabilità degli effetti dell’immissione di gas serra nell’atmosfera né lo esime del tutto dalla partecipazione alla transizione energetica del pianeta. Lo sanno bene i paesi africani produttori di gas e petrolio che - insieme ai paesi arabi - hanno svolto, prima e durante la COP27 di Sharm-el-Sheikh, un’intensa attività di lobbying, proprio per evitare che fossero riproposte sul tavolo dei negoziati nuove e più cogenti limitazioni alle attività estrattive e al consumo di idrocarburi.

Le ragioni addotte dai lobbisti africani del petrolio sono ben sintetizzate in un’intervista rilasciata da N.J. Ayuk, camerunese, Presidente esecutivo della Camera africana dell'energia, al giornale senegalese Le Quotidien, alla vigilia della COP27: «L'agenda verde delle nazioni sviluppate ignora … l'enorme ruolo che l'industria africana del petrolio e del gas svolge nel generare entrate per i paesi africani. Le entrate petrolifere rappresentano almeno il 20% del PIL in Libia, Algeria, Gabon, Ciad, Angola e Repubblica del Congo. In Nigeria, uno dei principali produttori di petrolio dell'Africa, il petrolio rappresenta una percentuale minore del PIL reale - circa il 6% - ma il petrolio e il gas rappresentano … l'80% delle entrate del governo. L'Agenda verde delle nazioni ricche ignora … che il gas naturale può potenzialmente apportare una prosperità che cambierà la vita al continente in termini di posti di lavoro, opportunità commerciali, sviluppo di capacità e monetizzazione».

Anche in un articolo apparso negli stessi giorni sulla prestigiosa rivista in lingua francese Jeune Afrique, due alti esponenti della Banca Mondiale e del CILSS (Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel) avevano sostenuto che «il continente dovrebbe, da parte sua, sviluppare ampiamente i suoi meccanismi di allerta precoce e anticipare gli shock climatici, che oggi ostacolano gravemente il suo sviluppo», ma implicitamente, senza compromettere il potenziale economico offerto dalle sconfinate riserve africane di gas e petrolio.

La parola “mitigazione” – che richiama le limitazioni all’estrazione e all’uso dei carburanti fossili - è stata alla fine la grande assente del vertice della COP27 di Sharm-el-Sheikh. La conferenza sul clima ha sì riconosciuto per la prima volta la necessità di fornire assistenza finanziaria ai paesi più vulnerabili per far fronte ai danni causati dal riscaldamento globale, ma i 196 Paesi presenti non sono riusciti ad affrontare il tema dei combustibili fossili, del limite alla loro estrazione e al loro uso per fini energetici. Come ha scritto Audrey Garric su Le Monde, poco dopo la chiusura della conferenza, «La COP27 ha così cominciato a rispondere ai sintomi della crisi, ma non alle sue cause». Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea e responsabile dell’agenda verde europea, ha infatti espresso la sua grande delusione per l’esito della COP27 perché, avendo ancora una volta evitato di affrontare il tema della limitazione all’uso dei carburanti fossili, gli obiettivi stabiliti a Parigi nel 2015 (contenere l’aumento della temperatura media della Terra tra 2°C e 1,5°C) appaiono sempre più irraggiungibili.

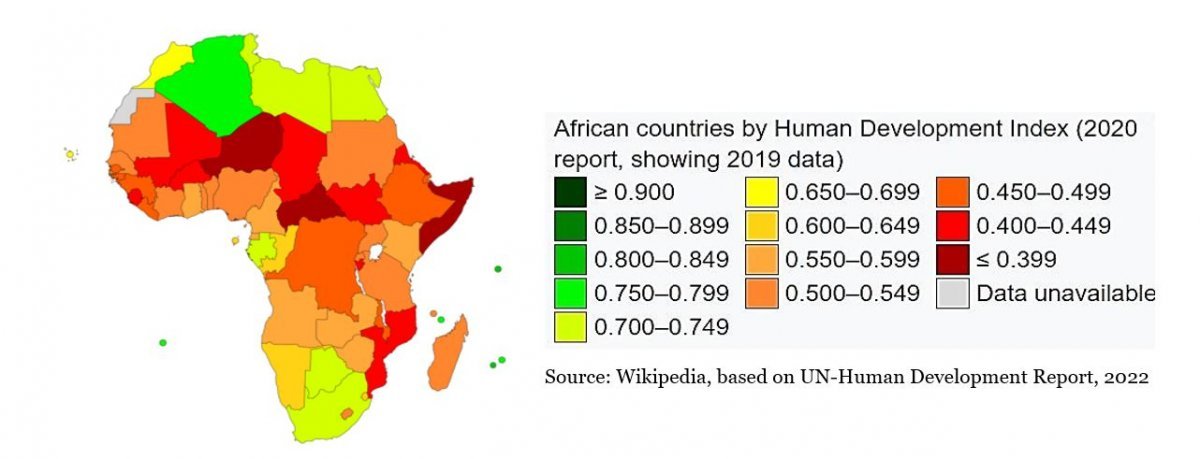

Ma davvero le risorse petrolifere africane sono una grande opportunità di sviluppo? Davvero «l'agenda verde delle nazioni ricche ignora … che il gas naturale può potenzialmente apportare una prosperità che cambierà la vita al continente», come recita il mantra delle lobby petrolifere africane? Se così fosse, i paesi petroliferi africani che esportano da più tempo dovrebbero mostrare già oggi segni evidenti di “prosperità” e un miglioramento sostanziale dei loro principali indicatori socio-economici. Dovrebbero essere dei modelli di redistribuzione del reddito e di sviluppo diffuso e sostenibile. Ma non è sempre così, almeno non nei paesi sub-sahariani.

Prendiamo il caso della Nigeria, il gigante economico e demografico dell’Africa centro-occidentale. Esporta petrolio dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso ed ha una popolazione di oltre 210 milioni di persone. Sulla base del Rapporto sull'indice di sviluppo umano (HDI) del 2019[2], la Nigeria è classificata al 161° posto su 195 paesi censiti. La Nigeria ha anche superato l'India nella classifica dei paesi caratterizzati da povertà estrema, con circa 87 milioni di persone che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno. Nonostante la Nigeria sia il più grande paese produttore di petrolio in Africa, non sembra proprio che le sue risorse siano state tradotte in prosperità per tutti.

Fonte: Wikipedia, based on UN-Human Development Report, 2022

L’Angola è il secondo produttore di combustibili fossili dell’Africa. Il suo sviluppo estrattivo è diventato consistente solo dopo la fine della lunga guerra civile (2002) e aderisce all’OPEC[3] dal 2007. Dopo vent’anni di economia petrolifera il suo Indice di Sviluppo Umano (HDI, 2019) classifica il paese al 148º posto (in fascia media), poco meglio della Nigeria. Va ancora peggio alla Repubblica Democratica del Congo, il secondo gigante africano, sesto nella classifica dei paesi produttori di petrolio e ricchissimo di molte altre materie prime pregiate (oro, diamanti, terre rare): nel 2019 figurava al 175° posto su 195 paesi, nella classifica mondiale dell’Indice di Sviluppo Umano. Il Niger, anch’esso produttore di petrolio, si collocava al 189° posto, nel gruppo di coda.

E’ interessante inoltre notare che tra i paesi sub-sahariani che vantano un HDI medio, si trovano indifferentemente paesi petroliferi (ad esempio il Congo Brazzaville) e non petroliferi (come il Kenya). Sembra quindi di poter concludere che, almeno nel caso dell’Africa sub-sahariana, i fattori che hanno determinato fino ad oggi l’affermarsi di condizioni di sviluppo economico associate alla redistribuzione della ricchezza prodotta non siano stati tanto riconducibili alla presenza di ingenti risorse minerarie, ma alla stabilità politica e alla volontà dei governanti, alla capacità di diversificazione economica, al rafforzamento dei servizi educativi e sanitari, all’investimento in agricoltura e in sicurezza alimentare. Al contrario, in molti paesi africani, l’esistenza stessa delle risorse minerarie, idrocarburi compresi, ha determinato instabilità politica, tensioni interetniche, guerre civili e dittature, ha facilitato ingerenze politiche esterne e alimentato regimi corrotti asserviti a potenze straniere.

Che i paesi africani pretendano che le proprie opportunità di sviluppo siano salvaguardate è sacrosanto, ma fondare le aspettative di crescita esclusivamente su gas e petrolio non è più un’opzione per nessuno. Nel breve periodo, in quello che viene definito il periodo della «transizione energetica», sarà inevitabile che si continuino ad estrarre idrocarburi dal sottosuolo africano, ma non senza un limite quantitativo e temporale.

Apparentemente è un problema irrisolvibile: da una parte l’interesse dei paesi petroliferi poveri che chiedono al resto del mondo di non essere limitati nella loro capacità di produzione e esportazione di gas e petrolio, dall’altra l’interesse del pianeta di ridurre drasticamente l’uso dei combustibili fossili e le emissioni di gas clima-alteranti (CO2, metano), perché a prescindere dalla regione del mondo da cui si estrae il petrolio e dalla regione del mondo in questo venga bruciato, le conseguenze del riscaldamento globale colpiscono indifferentemente i quattro angoli della Terra, compresi i paesi africani poveri produttori di petrolio. Nel mezzo c’è il tema dello sviluppo. Ma si è dimostrato che le risorse petrolifere non sono di per sé garanzia di redistribuzione della ricchezza perché i fattori di crescita e benessere sono altri.

Sembra inevitabile, quindi, che i paesi più sviluppati abbiano la responsabilità storica non solo di riparare alle perdite e ai danni causati dal cambiamento climatico - indubbiamente generato da un modello di produzione e consumo insostenibile - ma anche di partecipare al finanziamento di una transizione energetica che coinvolga anche i paesi produttori di idrocarburi. Ed è chiaro che, per quanto detto fin qui, anche il contrasto a movimenti migratori non disciplinati passa da questo.

Il principio di una “giustizia distributiva”, che sorregga normativamente una differenziazione degli oneri a carico dei diversi paesi in ragione della diversa responsabilità storica e della contribuzione attuale al riscaldamento globale, è stato finalmente accettato al termine della COP27 con l’istituzione del fondo «loss and damage», ma non è sufficiente. Se si vuole chiedere ai paesi petroliferi africani (e non solo) di accettare una progressiva dismissione del settore estrattivo, si deve poter contemporaneamente offrire la prospettiva di uno sviluppo alternativo fondato sulla diversificazione dei settori produttivi, la creazione dei presupposti redistributivi della ricchezza e il rafforzamento delle istituzioni che investono in capitale umano (educazione e salute). Tutto questo comporta, non solo la messa a disposizione di ingentissimi capitali e il potenziamento globale dei meccanismi di cooperazione economica internazionale, ma anche la scelta prettamente politica di contrastare tutti quei regimi non democratici e quelle lobby che si oppongono a questo modello di giustizia distributiva.

Ma qui sorge un altro problema: quello dell’ingerenza politica negli affari interni dei paesi partner e quindi delle condizionalità poste dai paesi ricchi ai paesi poveri («con una mano ti do, con l’altra ti impongo»). La Cina si fa un vanto di svolgere attività di cooperazione economica coi paesi poveri senza interferire nelle faccende politiche interne dei suoi paesi partner né di pretendere alcunché sul fronte dei diritti umani - salvo svolgere attività di accaparramento delle risorse naturali, con modalità che richiamano molto da vicino gli “economy killers” occidentali del periodo post coloniale)[4]. Ma può farlo l’Occidente? Può usare le risorse economiche dei proprio contribuenti per promuovere enormi investimenti nei paesi a basso reddito senza porre condizioni su democrazia e diritti umani? Nel caso dell’Europa, ciò non è possibile perché contrario al Trattato di Lisbona sull’Unione Europea (TUE, art. 21). Potranno mai accordarsi i paesi occidentali, la Cina, l’India e la Russia per un percorso condiviso di investimenti nei paesi poveri, compresi quelli petroliferi africani, che abbia come denominatore comune la promozione di un modello globale di produzione e consumo svincolato dagli idrocarburi e di contemporanea redistribuzione del reddito? E sarà mai possibile che si trovi una base di consenso comune su un pacchetto minimo di condizionalità affinché questo sia possibile?

Queste sono le vere sfide che stanno alla base delle prossime Conferenze delle Parti. Finché la comunità internazionale non sarà in grado di affrontare questi temi – e per il momento non sembra affatto pronta a farlo – espressioni come «equa transizione» e «riconoscimento dei bisogni specifici e delle circostanze particolari del continente africano» manterranno la loro valenza ambigua, più a difesa degli interessi di breve periodo dei paesi petroliferi (non solo africani) che di una vera transizione verso uno sviluppo sostenibile globale.

photo credits: Alessandro Cocchi

[1] Un Nationally Intended Contribution (NDC) è un piano nazionale non vincolante che mette in evidenza le misure di mitigazione del cambiamento climatico, compresi gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra nonché le politiche e le misure che gli stati aderenti alle Nazioni Unite intendono adottare in risposta al cambiamento climatico, come contributo al raggiungimento degli obiettivi globali stabiliti dall'Accordo di Parigi del 2015 (COP21).

[2] L'Indice di Sviluppo Umano (HDI) è una misura sintetica utilizzata dalle Nazioni Unite dei traguardi medi raggiunti da ciascun paese sottoposto a misurazione nelle dimensioni chiave dello sviluppo umano: una vita lunga e sana, essere informati e avere uno standard di vita dignitoso. L'HDI è la media geometrica degli indici normalizzati per ciascuna delle tre dimensioni.

[3] Organization of the Petroleum Exporting Countries.

[4] Una lettura interessante su questo argomento: John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2004.